Greenwashing e wokewashing

Che cos’è il greenwashing? E perché se ne parla così tanto, in questi ultimi anni? Il termine indica una deriva negativa del green marketing: si verifica quando un’azienda si mostra sensibile verso sostenibilità ambientale e responsabilità sociale di impresa, ma non è in grado di sostenere quanto comunica con dati misurabili e cambiamenti reali.

Alle pratiche di green wash si affianca oggi un’altra tendenza negativa, circoscritta da un termine meno noto al grande pubblico: wokewashing (o woke wash). Avviene quando un’impresa si appropria di valori etici in modo fortemente strumentale: una coscienza risvegliata solo in apparenza, allo scopo di migliorare la propria reputazione, senza una reale adesione ai valori che vengono comunicati.

Definizione e origini del greenwashing

Il termine “greenwashing” è stato utilizzato per la prima volta nel 1986. Fu in un saggio che lo studioso e ambientalista Jay Westerveld usa la definizione “greenwashing” per descrivere il comportamento di una catena alberghiera: l’albergo promuoveva il riutilizzo degli asciugamani come parte di una strategia ambientale, mentre in realtà ero un mero risparmio di costi.

In generale si parla di greenwashing quando un’azienda o un’istituzione presenta come ecosostenibili le proprie attività che nella realtà dei fatti però non lo sono o – nel peggiore dei casi – hanno un impatto ambientale negativo. Il greenwashing, così come il woke washing, possono riguardare strategie di comunicazione a livello dell’intera azienda o di un singolo prodotto.

Greenwashing: i rischi del green marketing di facciata

La pratica del greenwashing ha una storia lunga decadi. Da molti anni l’ecosostenibilità e l’attenzione all’impronta ecologica (foot print) sono temi caldi. Ma con l’avvento della digital revolution la sensibilità da parte della stampa e dell’opinione pubblica in generale sembra aver subito una decisa accelerazione. Non sorprende, dunque, che queste tematiche tocchino anche le imprese, e che in molti casi finiscano per diventare leve di marketing.

“Farsi scegliere dai consumatori oggi non passa solo dalla qualità dei prodotti, ma dalla loro integrazione con le politiche ambientali e sociali” dichiara in una intervista rilasciata al Sole24ore Fabio Ventoruzzo, vice-presidente del Reputation Institute. Gli fa eco il giornalista Giampaolo Colletti, esperto in digitalizzazione dei processi:

“Il 75% dei teenager è disposto a scegliere un brand per il proprio impegno sulla sostenibilità, indipendentemente dal prodotto o servizio che veicola. E d’altronde questi consumatori del domani costituiranno il 40% del mercato entro il 2024.”

Ma più aumenta l’attenzione verso l’ecosostenibilità e la responsabilità sociale di impresa da parte del pubblico, più le aziende sembrano cavalcare il trend del green marketing in modo talvolta opportunistico e non sempre sostenuto da fatti. Il rischio, quando una causa ambientale o sociale viene sposata in modo esclusivamente strumentale, per incontrare il favore di fasce di pubblico sensibili al tema, è evidente: cause importanti sembrano venire svilite e svuotate di significato giorno dopo giorno, a danno dell’intera collettività. Ma sempre più spesso questa pratica si rivela controproducente anche per le imprese stesse, perché in un mondo iperconnesso come quello digitale, dove non è così difficile reperire informazioni e condividerle in rete, la realtà tende a emergere. Sono oramai molteplici e piuttosto significativi i casi in cui grandi brand vengono accusati da masse critiche di pubblico di cavalcare cause ambientali e sociali solo al fine di migliorare la propria immagine. Talvolta queste accuse fanno precipitare le multinazionali in vere e proprie crisi internazionali, con una conseguente perdita di credibilità e di reputazione.

Esempi di greenwashing e wokewashing

Una Pepsi difficile da digerire

Nel 2017 Pepsi ha dato vita a uno spot distribuito su tv e web con la modella Kendall Jenner nei panni della protagonista. L’improbabile trama vedeva la celebrity impegnata a placare una protesta di piazza, distribuendo ai rivoltosi lattine blu della ben nota cola. Era un tentativo, da parte del brand, di avvicinarsi allo spirito del tempo, appropriandosi della tematica della giustizia sociale. Ma si rivelò un clamoroso epic fail. L’approccio a concetti così complessi e delicati come l’attivismo e l’impegno etico fu giudicato davvero troppo superficiale, colpevolmente strumentale e decisamente incoerente rispetto alla realtà della multinazionale. In breve: un tipico di caso di woke wash. Tra le voci più critiche, quella di Bernice King, figlia di un certo Martin Luther King Junior. «Se solo mio padre avesse saputo del potere di Pepsi» scrisse in un sarcastico tweet condiviso in poche ore in ogni angolo del pianeta. Sommersa da una burrasca di critiche, Pepsi ritirò il video in meno di 24 ore e presentò pubblicamente le proprie scuse: «Volevamo dare un messaggio di pace e unità. Abbiamo sbagliato e ci scusiamo». Oggi trovare tracce di questa campagna in rete è quasi impossibile.

Greenwashing e woke-washing smascherato da uno studio di Harvard

Nel 2022 Greenpeace ha commissionato a un team di ricerca della Harvard University e del Algorithmic Transparency Institute uno studio per valutare la comunicazione green di 22 compagnie aeree, case automobilistiche e aziende fossili con sede in Unione Europea.

Lo studio ha analizzato 2.300 post pubblicati sui profili social dalle aziende documentando come circa due terzi dei post sovra-rappresentassero l’impegno nella green innovation da parte delle aziende. Mentre nella realtà dei fatti solo una piccola percentuale dei loro budget è destinata a queste attività. I post sono inoltre spesso accompagnati da immagini della natura per sottolineare il messaggio di sostenibilità aziendale o di prodotto.

Il team di ricerca ha anche evidenziato come le aziende impegnino gran parte del loro tempo nel parlare di cause sociali o di sport ma non affrontano mai direttamente temi come il cambiamento climatico. Le aziende, secondo i ricercatori, operano così una sorta di depistaggio, di woke-washing o sport-washing. Il report si intitola “Three shades of Greenwashing”.

Le etichette green di H&M sotto accusa

Le catene del settore moda sono spesso sotto l’occhio dell’opinione pubblica per il loro impatto ambientale. Per questo spesso le loro strategie di comunicazione green sono analizzate con cura per sospetto di greenwashing.

È il caso dell’azienda di abbigliamento H&M le cui etichette green applicate a diversi prodotti e che informavano sulla loro compatibilità ambientale sono state messe sotto accusa da un’inchiesta della testata americana Quartz News. L’inchiesta infatti sostiene che oltre metà delle etichette ritraevano i prodotti come migliori per l’ambiente di quanto non fossero in realtà. Dopo l’inchiesta la H&M ha ritirato le etichette.

Gillette: quando il brand activism è un’arma a doppio taglio

A inizio 2019 il brand Gillette tentò un riposizionamento, probabilmente sulla scia della toccante campagna manifesto Nike, con protagonista l’atleta Colin Kaepernick. Ma qualcosa andò storto. Molto, molto storto. Almeno a giudicare dal numero dei dislike, che superò il milione. Conti alla mano, con un dislike ratio del 63%, il commercial Gillette si colloca tra i primi 30 video più disprezzati di sempre su Youtube. Eppure, a guardarlo ora, con il distacco che solo il tempo può regalarci, non sembra un progetto molto diverso da tanti altri che oramai siamo abituati a collocare nel trend del marketing etico o del brand activism: il video denuncia la mascolinità tossica, ancora troppo viva e presente nella società contemporanea, e invita gli uomini a comportamenti più corretti verso il genere femminile.

Ma allora che cosa scatenò tanta indignazione e tanto disgusto? Probabilmente la risposta sta nella distanza abissale tra quanto veniva dichiarato nello spot e tutto quello che il brand aveva sempre comunicato in precedenza. L’improvviso salto carpiato dal claim “Il meglio di un uomo” che ha sempre strizzato l’occhio al maschio alfa con tanto di mascella quadrata e sguardo da macho, all’uomo contemporaneo tutto delicatezza e rettitudine era troppo ampio per poter essere sostenuto da Gillette. Fu come passare dall’alfa all’omega, saltando a piedi pari tutte le sfumature intermedie: un cambiamento troppo improvviso per non destare sospetti di opportunismo sulla scia del movimento #metoo e di un brand activism esclusivamente di facciata, che in breve si tramutarono in una valanga ingestibile di critiche per l’azienda.

Mastercard, Audi, Mattel: altri casi, altre critiche

Nel 2018, in occasione dei mondiali di Russia, Mastercard comunicò l’intenzione di donare 10.000 pasti ai bambini poveri per ogni goal segnato da Messi o Neymar. Ma l‘operazione si rivelò disastrosa: associare l’opulento carrozzone del calcio al tema della fame nel mondo fece scatenare critiche da ogni parte del pianeta. Sorte non molto diversa toccò a Mattel: il lancio della Barbie Curvy fu bollato come un pessimo esempio di wokewashing. Il pubblico sostenne infatti che il colosso americano – grazie al successo planetario di Barbie – fosse responsabile della diffusione dello stereotipo di donna esile sino all’anoressia che ora opportunisticamente si impegnava a contrastare. Un altro caso? Audi si dichiarò contro il gender gap in un emozionante spot per il Super Bowl del 2017, ma incontrò severe critiche da parte del pubblico, perché in realtà in azienda erano pochissime le donne che occupavano cariche dirigenziali. Come a dire: siamo favorevoli alla parità di salario e di carriera, ma solo per gli altri brand.

Non tutto ciò che è green, è greenwashing

In chiusura di questo articolo è bene ricordarlo: non tutti i casi di brand activism o di cause marketing sono da bollare a prescindere come operazioni di facciata. Durante l’epidemia di Covid-19 abbiamo assistito, anche in Italia, a progetti lodevoli di aziende che sono arrivate a riconfigurare la produzione interna, offrendo un significativo contributo alla collettività.

Tra i nomi più eclatanti figura quello di Armani, che per diversi mesi convertì la produzione dei propri capi in quella di camici monouso per operatori sanitari. Anche le aziende produttrici di alcolici hanno dato un contributo concreto: da Bacardi ad Amaro Ramazzotti, sono molte le società che hanno convertito la produzione in disinfettanti e igienizzanti per mani. E non c’è niente di male se questi contributi diventano per i marchi anche un’occasione per ottenere un ritorno di immagine.

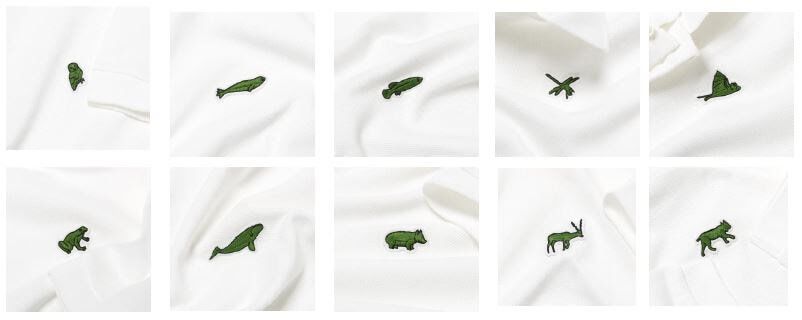

In altri casi il filo è sottile e non è così semplice tracciare un confine netto tra green marketing e greenwashing. Sulla case history Lacoste, di cui si è già parlato in questo stesso blog, l’opinione pubblica si è divisa: il brand realizzò una serie limitata di capi in cui il celebre coccodrillo era stato sostituito da animali in via di estinzione. Il ricavato fu devoluto integralmente a un’associazione che salvaguardia gli animali. Il video ottenne un ottimo riscontro, probabilmente anche grazie all’intelligenza creativa e al tono di voce della comunicazione. Ma anche in questo caso le critiche non mancarono, perché una parte del pubblico considerò prioritario l’intento strumentale di accrescere la propria reputazione verso nuove fasce di pubblico, sensibili al tema dalla sostenibilità ambientale.

In fondo, l’unico vero nodo che separa un progetto di brand activism (o cause marketing) autentico da una campagna opportunistica, costruita a tavolino per seguire un trend e darsi una bella verniciata di eticità in pubblico, sta nel rapporto tra quanto si dichiara in comunicazione e quanto si è disposti a mettere in pratica.