Riepilogo Contenuti

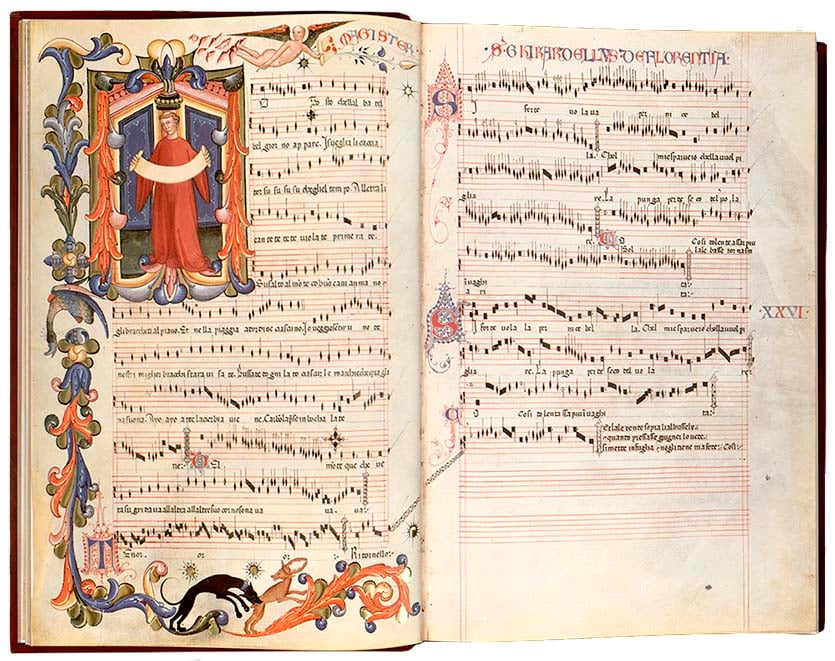

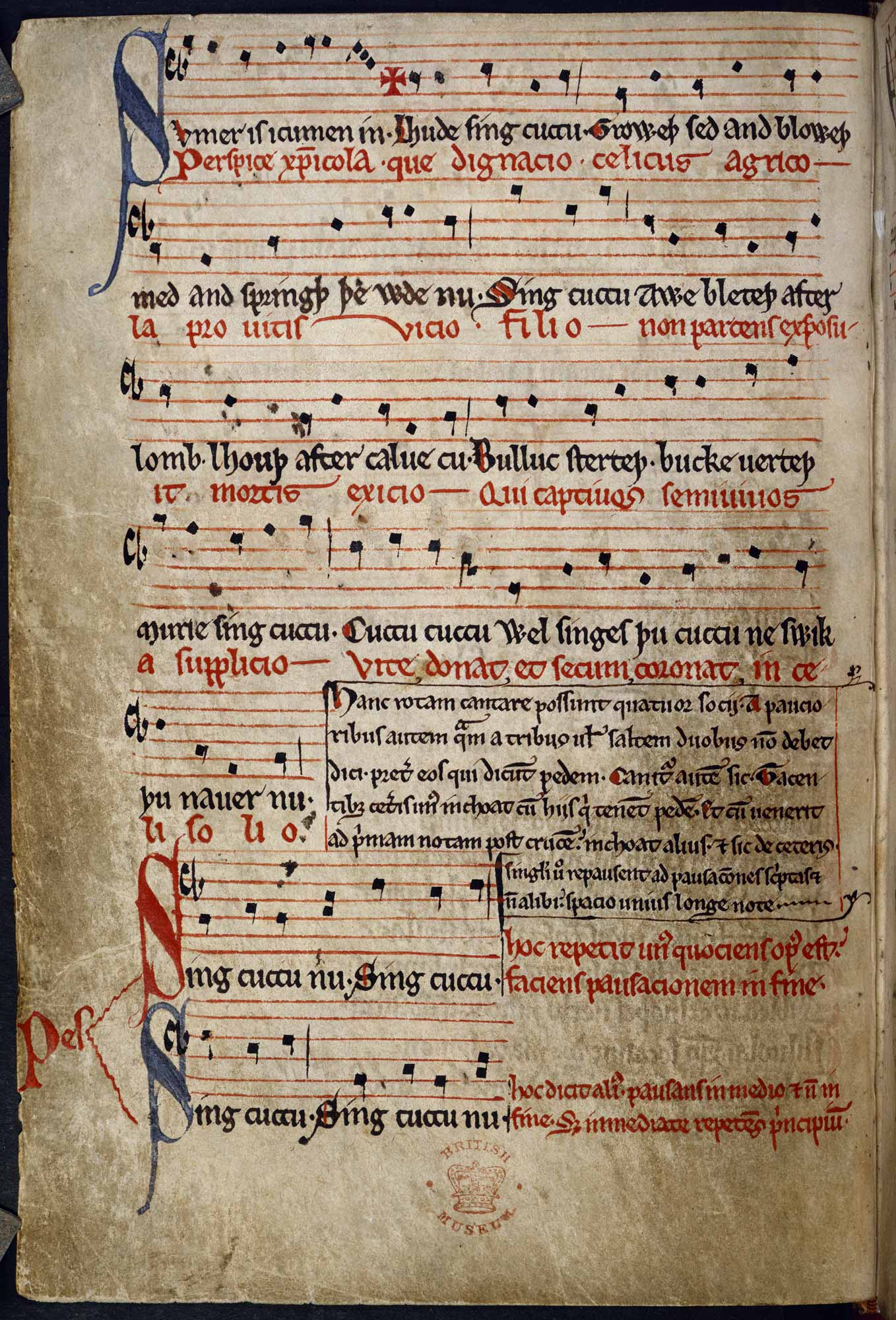

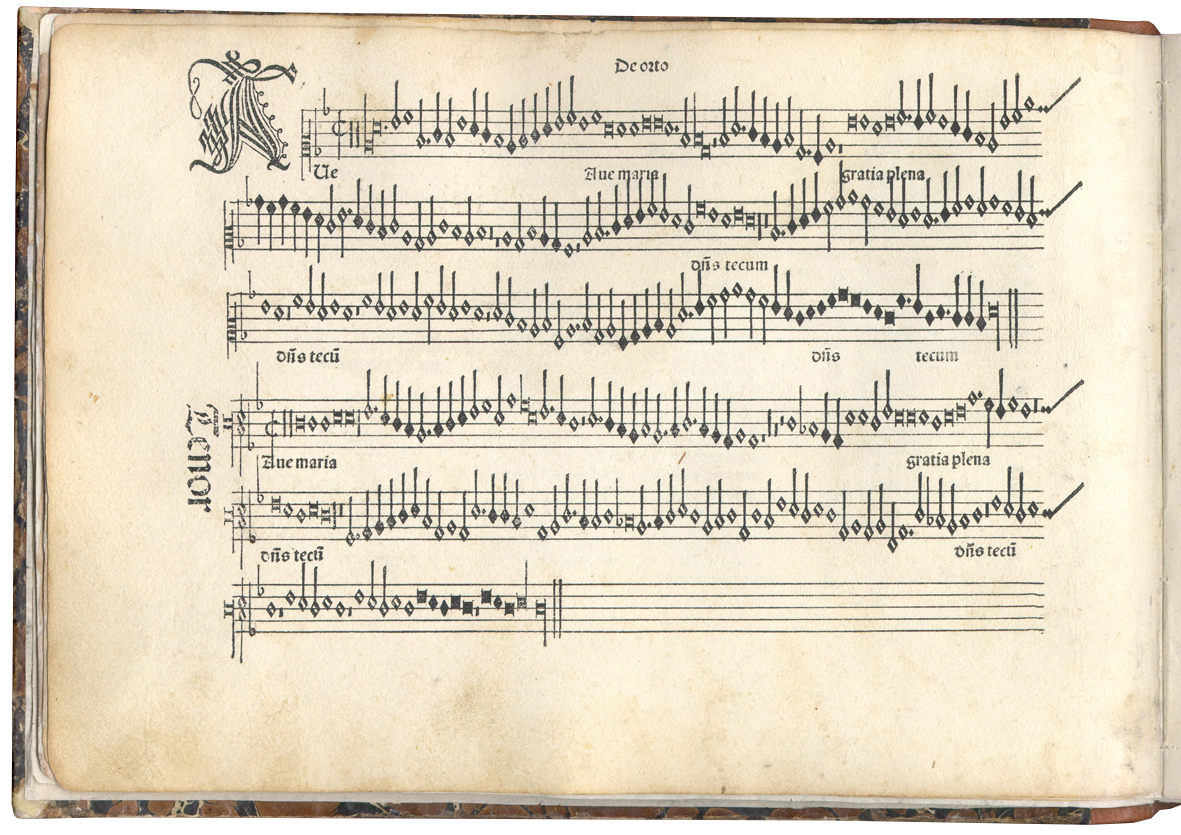

Medioevo: la musica nei codici miniati

L’ideazione della moderna notazione musicale, con la sistematica adozione del tetragramma (più tardi sostituito dal pentagramma), si deve a Guido monaco intorno all’anno 1000. Sebbene nella maggioranza dei casi la musica continasse ad essere tramandata soprattutto oralmente, all’interno delle abbazie la musica cominciò ad essere trascritta a mano con un grande laboriosità nei codici miniati, accompagnata da preziose illustrazioni e decorazioni.

Stampa a caratteri mobili: Ottaviano Petrucci e John Rastell

Con l’invenzione della stampa a caratteri mobili, nel 15o secolo la stampa divenne notoriamente il mezzo più comune per produrre e divulgare testi, mentre invece la musica continuava a circolare su codici scritti a mano. Questo si deve in parta alla mancanza di una notazione musicale uniforme e condivisa, ma soprattutto alla difficoltà tecnica di integrare e allineare note e righi musicali, oltre a un eventuale testo. Spesso, i righi venivano aggiunti a mano prima o dopo la stampa della musica. Altre volte invece, i righi venivano stampati, e gli scriba aggiungevano poi note e testi a mano. Ottaviano Petrucci, uno dei più innovativi stampatori di musica a cavallo di XV e XVI secolo, adottò un sistema che prevedeva una triplice stampa di righi, testo e note in tre passaggi successivi. I risultati erano puliti ed eleganti, ma il processo era troppo lungo e difficile – allineare le tre stampe in maniera precisa infatti richiedeva grande maestria – e non era riproducibile su larga scala. Nel 1520 l’inglese John Rastell ideò un diverso modello in cui righi, parole e note erano tutti parte di uno stesso carattere e dunque era necessaria una sola stampa. Il metodo fu preferito a quello di Petrucci, sebbene dai risultati meno precisi, e si diffuse in tutta Europa, dove divenne lo standard fino all’adozione dell’incisione su rame, nel XVII secolo.

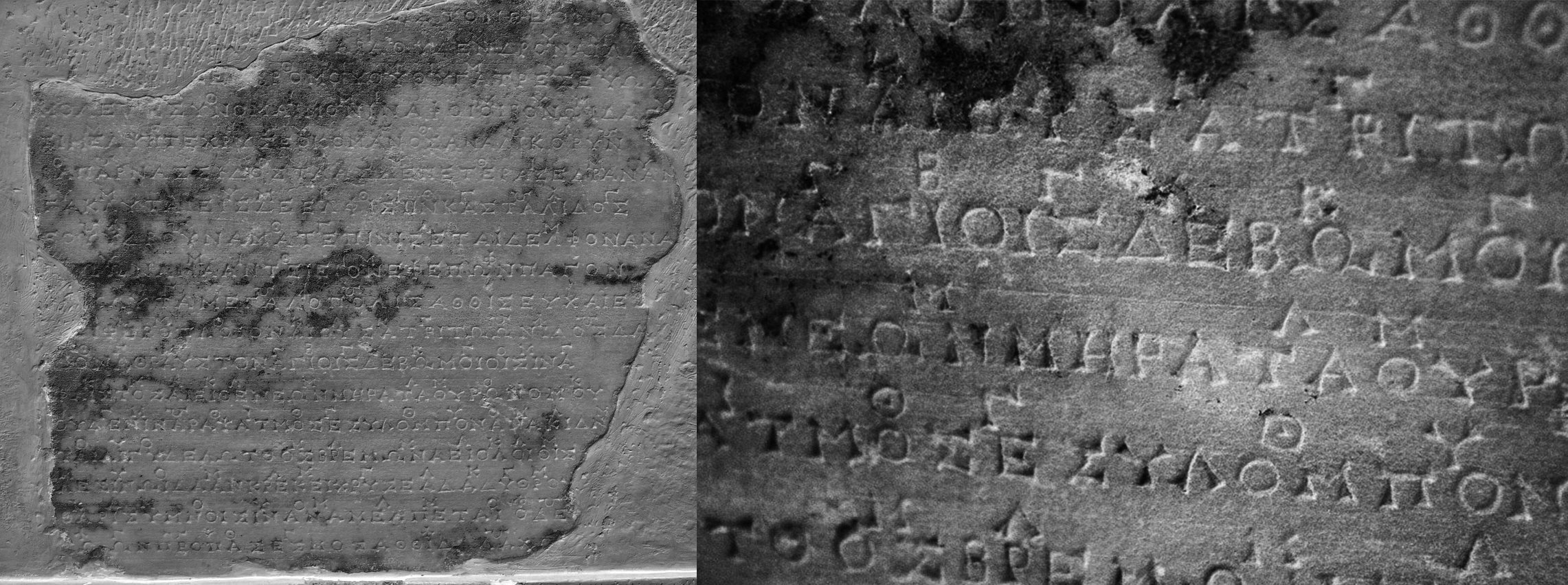

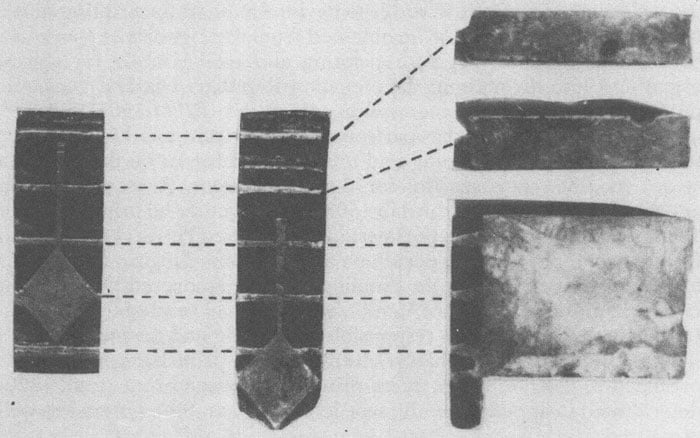

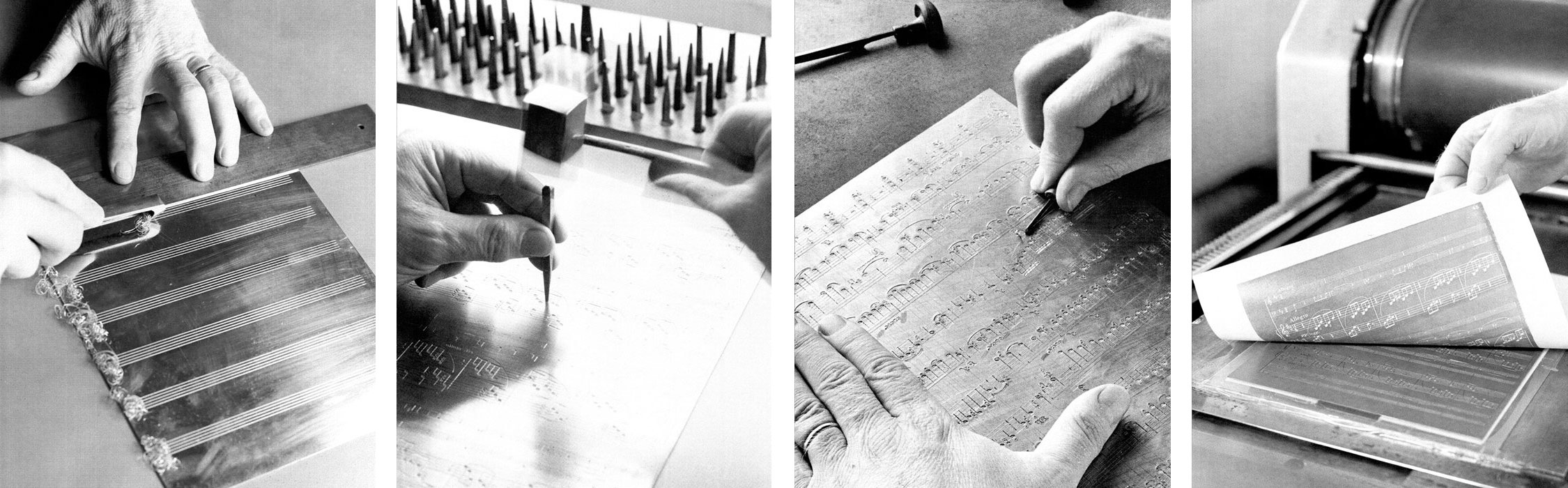

Incisione su lastra: il metodo più usato fino ai tempi moderni

Il limite dei caratteri mobili risiedeva nella loro staticità, che impediva di duplicare molti dei dettagli dei manoscritti realizzati a mano. Gli stampatori si rivolsero dunque ad altre tecniche di stampa, tra cui appunto l’incisione. Il processo prevedeva l’incisione di righi, note, e testo direttamente sulla lastra, poi inchiostrata e usata per stampare su carta. Il risultato della stampa è di altissimo livello, tanto che case editrici di musica come G. Henle Verlag continuarono a incidere gli spartiti a mano fino al 2000. All’inizio le lastre venivano incise liberamente a mano. In seguito, vennero ideati appositi strumenti per diversi elementi.- Scalpelli per gli spartiti

- Bulini ellittici per crescendo e diminuendo

- Bulini piatti per legature tagli addizionali

- Punzoni per note, chiavi, alterazioni e lettere

Scrittura a mano: l’importanza delle annotazioni manuali

Lo sviluppo della stampa di spartiti contribuì alla standardizzazione dei simboli della notazione musicale, lasciando poco spazio alle inevitabili variazioni che derivano dalla trascrizione manuale. I compositori tuttavia continuarono a scrivere la propria musica a mano, prima di passarla a un copista e quindi a uno stampatore per la distribuzione.

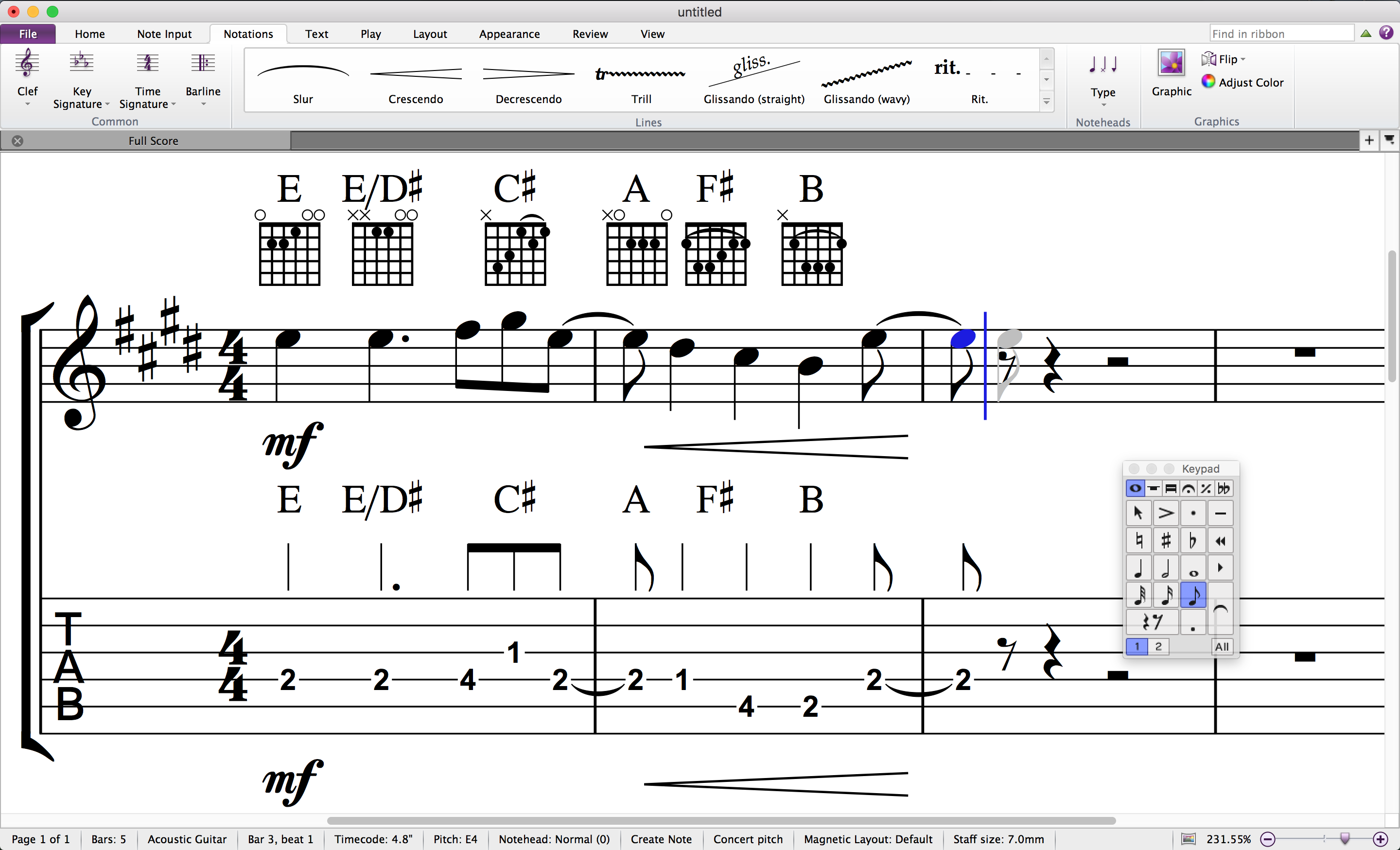

Computer e spartiti: i sowftware per la notazione musicale

Come praticamente ogni altro processo, i computer hanno rivoluzionato anche la modalità di scrittura e produzione degli spartiti. Esistono infatti oggi dei software di notazione musicale (come Finale o Sibelius) che, in maniera non dissimile da un programma di elaborazione dei testi, consentono di digitare, modificare e stampare spartiti. I software di notazione musicale facilitano diversi aspetti, tra cui apportare delle correzioni, estrarre delle parti per l’orchestra, la trasposizione della musica tra diversi strumenti, cambiare la chiave di un pezzo e molti altri compiti. Alcuni software consentono addirittura di testare musica tramite la riproduzione digitale di strumenti che danno un’idea di come suonerà un vero strumento.