Riepilogo Contenuti

Gli ultimi anni, accelerati dagli ultimi mesi, hanno spinto le marche e le aziende a modificare in maniera profonda la propria ragione di essere e il modo di pensare a se stesse.

Il verso di questa spinta, è riassunto in una parola (anzi due): brand purpose.

Per capire cosa si intende davvero con queste keyword, e quindi cosa puoi fare concretamente per posizionarti con coraggio agli occhi del tuo pubblico, credo sia in primis necessario focalizzarci sul termine ‘brand’. cosa significa e perché come imprenditori, marketer ma anche come consumatori non possiamo più farne a meno?

Cosa è una marca?

La parola ‘brand’ ha origini antiche, secondo qualcuno antichissime. Se la sua nascita sia davvero legata alla pratica di marchiare mucche e altri animali per indicarne la proprietà, ci interessa poco. Quello che è importante ai fini del discorso, è il significato che brand – in italiano, marca – è venuto ad assumere nei discorsi di marketing e di business.

E chi allora meglio di Seth Godin, uno dei principali esponenti di marketing a livello globale, può venirmi in aiuto con una preziosa definizione dal suo seguitissimo blog?

Una marca è un insieme di aspettative, memorie, storie e relazioni che, prese tutte insieme, incidono sulla decisione di un consumatore di acquistare un prodotto o un altro. Se il consumatore non paga un prezzo maggiorato, non ha la possibilità di scegliere tra i prodotto e altri oppure non passaparola, allora non è scattato il valore del brand ai suoi occhi.

Le parole di Seth Godin ci illuminano sull’importanza delle marche sui mercati contemporanei: sono infatti fondamentali, quando non lavoriamo in un monopolio, per far preferire il nostro prodotto o servizio rispetto a un altro. Ricordo sempre il mio professore di economia politica all’università, che ci pungolava sul fatto che alla fine, i dentifrici, fossero (e sono tuttora) tutti uguali…

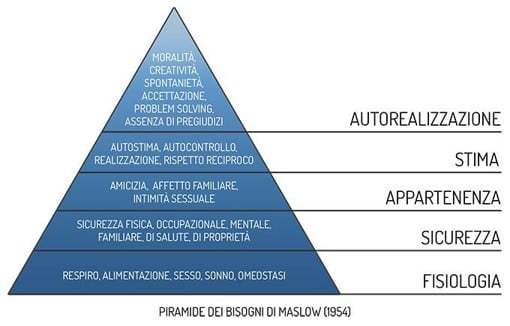

Per concludere il discorso, chiamo in causa un altro grande protagonista della letteratura di marketing: si chiamava Abraham Harold Maslow, era uno psicologo ed è passato alla storia per la sua famosa piramide dei bisogni – un modello motivazionale utile a mappare i nostri bisogni e le loro evoluzioni nel tempo.

La scala di bisogni di Abraham Harold Maslow è divisa in cinque differenti livelli, dai più elementari (nell’accezione anche di fondamentali, ovvero necessari alla sopravvivenza dell’individuo) ai più complessi di carattere sociale. L’individuo si realizza passando per i vari stadi che devono essere soddisfatti in modo progressivo. I livelli di bisogno concepiti sono:

- Bisogni fisiologici (fame, sete, …)

- Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione

- Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione)

- Bisogni di stima, di prestigio, di successo

- Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le proprie aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale)

Valutando tale piramide da una prospettiva di branding, è palese come le marche vadano a colmare spesso i vuoti psicologici legati ai bisogni di appartenenza (pensa alle marche tribali come Vespa, Ducati, Harley-Davidson), prestigio e successo (hai detto Rolex e Ferrari?), realizzazione del sé (rispetto a cui il primo brand che mi viene in mente è certamente Apple).

Cosa è cambiato? Partire dal perché

Ti ho appena descritto ed elencato i fondamentali del branding e i razionali classici dell’esistenza delle marche, ma a inizio articolo ti avevo anche anticipato che qualcosa, negli ultimi anni, si è rotto.

Troppa scelta, troppe opzioni di acquisto, troppe marche hanno infatti portato a una progressiva ma inesorabile divergenza tra queste ultime e le persone. Anche perché non sono mancati i casi in cui la costruzione artificiosa della marca è venuta palesemente a galla rispetto a un prodotto o a un servizio scadente, o fatto senza rispettare le persone e l’ambiente.

Il primo caso che ha suscitato scalpore in tal senso è quello di Nike, che all’inizio del 1990 aveva sollevato tantissime critiche a seguito di uno scandalo internazionale secondo cui molti dei suoi prodotti, venduti sui mercati occidentali a caro prezzo, erano fabbricati da manodopera minorile costretta in condizioni di miseria da aziende terziste.

Al di là degli scandali, in quegli anni e nei successivi sembrava che nemmeno le marche fossero più capaci di offrire ai prodotti (spesso simili da un punto di vista di performance) quel differenziale competitivo decisivo.

Che fare, dunque? Una via di svolta l’ha ben descritta l’allora sconosciuto Simon Sinek, oggi uno dei più influenti e seguiti motivatori globali, in un bellissimo e ormai storico intervento TED intitolato ‘Come i Grandi Leader Ispirano all’Azione’ di cui ti suggerisco la visione.

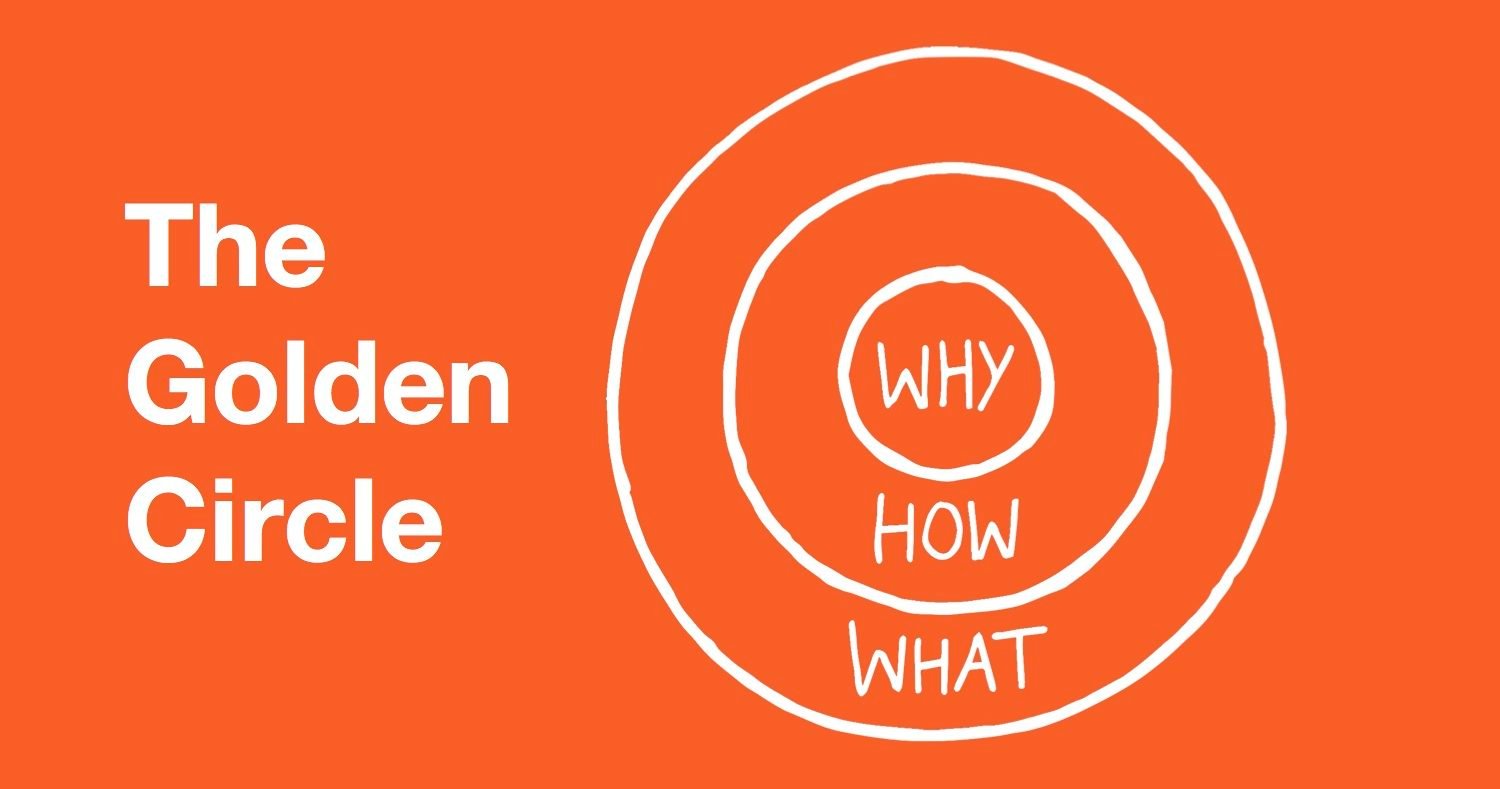

Nel contenuto che ti ho proposto, Simon Sinek prova a capire e a descrivere a tutti come mai i Fratelli Wright oppure Apple sono riusciti a diventare così famosi e iconici, pur vendendo prodotti e innovazioni su cui verosimilmente stavano lavorando in tanti altri. E lo fa usando un semplice schema, da lui nominato The Golden Circle.

Sinek conclude sottolineando l’importanza di concentrarsi e comunicare non tanto il what, ovvero l’offerta di prodotti o servizi su cui la competizione funzionale e di performance è sempre più elevata, quanto il why, ovvero il purpose – la ragione profonda e genuina per cui come imprenditore, manager, azienda state sul mercato.

Una ragione la cui importanza è sottolineata da Stefano Chiarazzo, esperto di reputazione digitale e autore di Social CEO. Reputazione digitale e brand advocacy per manager che lasciano il segno, a cui ho chiesto direttamente un parere personale sull’argomento.

Un impegno autentico, rispondere alla domanda “perché esisti? come puoi migliorarmi la vita?”. E’ questo che chiedono tutti, e dico veramente tutti, gli stakeholder ai manager aziendali e alle loro organizzazioni. Le aziende e le marche guidate da un forte purpose, ovvero uno scopo profondo e partecipato che va ben al di là della semplice ricerca del profitto, sono anche quelle con la migliore reputazione. E la reputazione è business.

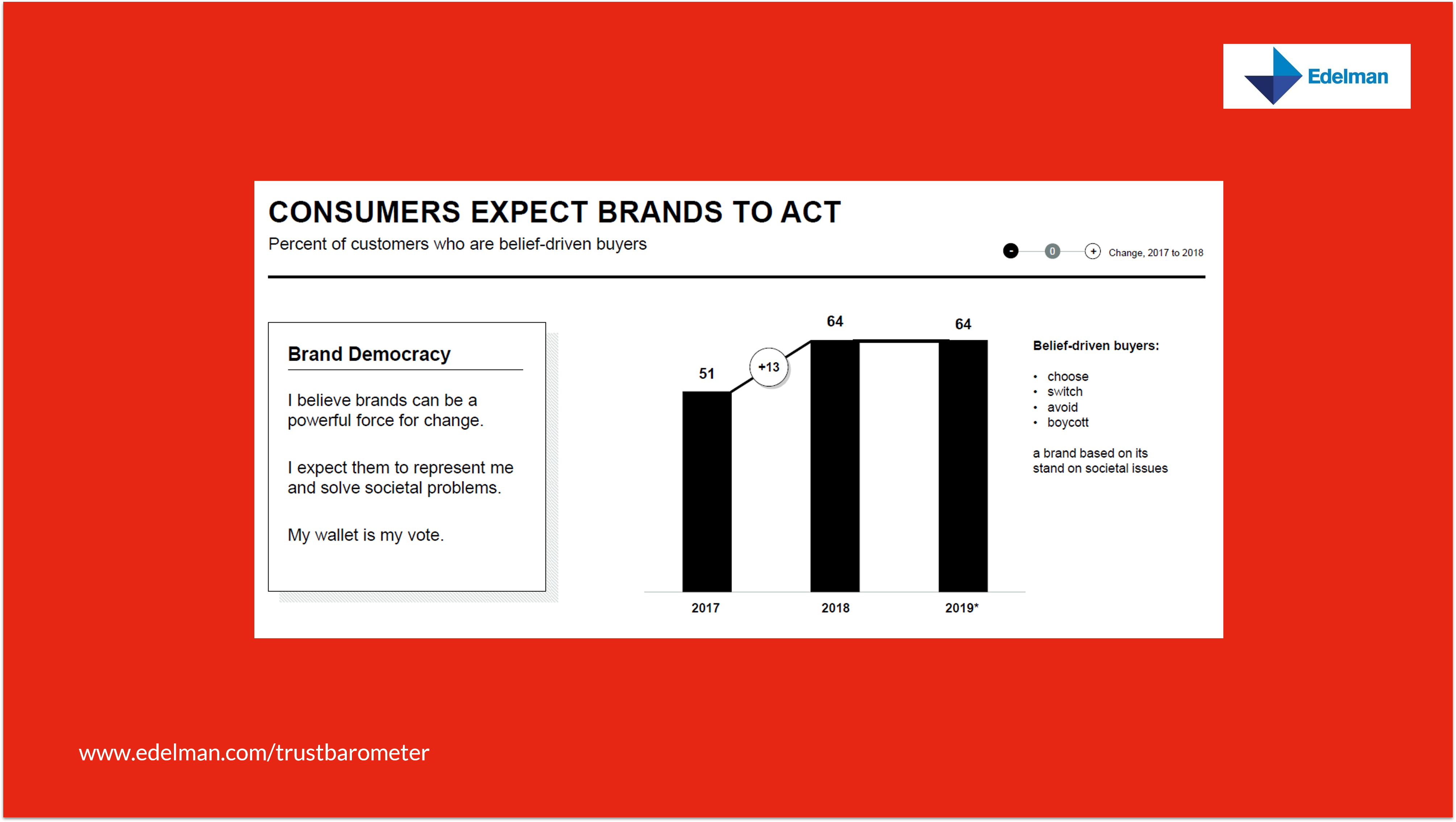

Anche perché, noi dalle aziende tutto questo ce lo aspettiamo. Almeno, è ciò che emerge dall’ultima rilevazione dell’edizione 2020 del report Edelman Barometer, lo studio globale avente come obiettivo la misurazione della fiducia delle persone. In effetti, l’analisi riporta come gli individui – sempre più sfiduciati dalle istituzioni – si aspettino sempre di più che le aziende agiscano. Prendano posizione, si espongano verso i grandi problemi che ci attanagliano, impauriscono, incuriosiscono: futuro del lavoro, condizioni lavorative, modalità di produzione dell’offerta, green economy, etc.

Alcuni casi che fanno riflettere

Passiamo ora dal dire, al fare.

O meglio, analizziamo alcuni casi interessanti di aziende che hanno sviluppato il proprio purpose, elevandolo a strumento di comunicazione genuina e leva di vantaggio competitivo sostenibile. Parlerò di Patagonia, Temakinho e del fenomeno (ambivalente, da un punto di vista di brand purpose) #BlackLivesMatter.

1. Patagonia. Don’t Buy This Jacket

Un advertising così, non poteva non fare scalpore. Se consideri poi che il primo annuncio è comparso sul New York Times il 25 Novembre 2011 (ovvero, nel bel mezzo delle folle di persone in fila per il Black Friday), il gioco è fatto. Ti rimando al caso studio completo raccontato sul sito web di Patagonia.

Il messaggio è arrivato a tutti forte e chiaro: in un periodo di grandi sprechi e in giorni di shopping forsennato, l’azienda ha rinunciato al fatturato consigliando a tutti di non acquistare i propri prodotti. Per non inquinare, per ridare vita a prodotti già in possesso, per risparmiare considerando la crisi economica del periodo.

Qualunque sia la prospettiva, Patagonia si è dimostrata ancora una volta fedele ai propri valori e ha osato, ottenendo di ritorno tantissima stima e amore (brand love) anche dai non clienti della marca.

2. Temakinho. La prima catena di ristoranti con certificazione Friend of the Sea

Da ormai alcuni anni, Temakinho è sinonimo di sushi samba, di cucina fusion di altissima qualità in un ambiente curato e molto divertente.

Fin qui, nulla di nuovo: ma sai cosa rende questo formato così di successo, capace di essersi trasformato da singolo ristorante a Milano in catena internazionale con decine di ristoranti e milioni di fatturato? Il purpose.

In effetti, di cucina fusion di altissima qualità, c’è pieno il mondo. Quello che Temakinho ha saputo raggiungere e comunicare con molta classe (guarda per esempio la sezione dedicata sul loro blog), è il fatto di essere diventata la prima catena di ristoranti con certificazione Friend of the Sea.

Questo, in un periodo di ampia diffusione di ristoranti di pesce crudo ma anche di crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, ha fatto la differenza. I clienti non hanno solo percepito di mangiare in un luogo cool e alla moda: hanno anche compreso di mangiare in un luogo corretto, che tiene al divertimento ma nel rispetto di tutti. Perché ‘purpose’ non deve fare rima con ‘bacchettone’, anzi: più purpose c’è, più ci divertiamo tutti.

3. #BlackLivesMatter. Brand Purpose, o Black Power-Washing?

Gli ultimi mesi, hanno visto in tutto il mondo l’acuirsi delle manifestazioni a favore delle persone di colore, anche per via dei brutali video che hanno ripreso più volte poliziotti bianchi picchiare o addirittura uccidere individui indifesi.

A fianco dei manifestanti, anche molti brand: da Lego a Ben&Jerry (nell’immagine sotto), da Glossier a Netflix, passando per l’Oréal, Reebok, Old Navy e altri.

Non tutti i brand, però, sono stati elogiati per i loro intenti.

In effetti, in situazioni come queste è venuta fuori la tenuta della marca in termini di consistenza e autenticità. Anche perché il web non perdona. Per esempio, alcune aziende tecnologiche (Amazon, YouTube e altre) che si sono movimentate per fare sentire la loro vicinanza con la black community – hanno subito forti critiche proprio perché ree di avere favorito in tempi non sospetti comportamenti non sempre trasparenti e ‘umani’ nel proprio business. La rivista Fast Company ha anche dato un nome a queste azioni fini a sé stesse: Black Power-washing.

Comprendere e vivere un’evoluzione human-driven

Come ho definito prima le marche nascono in modo artificioso e artificiale, ma con il purpose al centro possono diventare una di noi. Con molti benefici per il pianeta, la società, l’economia.

Indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dal settore, da chi le guida, tutte le organizzazioni – anche la tua! – possono diventare quello che gli inglesi chiamano un’azienda purpose-driven. Occorre però seguire alcune linee guida.

- Bisogna farlo con costanza. Nel momento in cui ti avvicini al tema ma con un approccio di breve o brevissimo termine, hai perso. Al contrario, il purpose deve diventare un posizionamento, un modo per intendere ciò che fai in qualsiasi sua declinazione – da come scegli i tovaglioli per la mensa aziendale, a come decidi di interagire con i tuoi clienti. Insomma, deve diventare una vera e propria piattaforma di senso.

- Bisogna farlo con senno. Quello del purpose sta (purtroppo) diventando un campo minato, un terreno dove in tanti parlano, ma molti meno agiscono. Sta a te selezionare la retta via e i compagni di viaggio che fanno al caso. Ne vale dell’efficacia e dell’efficienza del progetto!

- Bisogna farlo credendoci. Soprattutto, se non ci credi – e non te ne faccio una colpa! – o pensi di non riuscire a farlo in modo costante (punto 1) e consistente (punto 2), non provarci nemmeno. Getteresti solo via tempo, soldi e altre risorse preziose. Il why, ci ricordano Simon Sinek e Stefano Chiarazzo, parte prima di tutto dalla visione e dalla missione aziendale, ovvero dalle persone che ne sono alla guida. Prima di agire, guardati dentro.

Se l’argomento ti affascina e desideri continuare questa riflessione ti consiglio di leggere anche l’ultima fatica di Philip Kotler – altro ‘padre’ del marketing contemporaneo. Si chiama Brand Activism. Dal Purpose All’Azione. Nome, omen 😉