Riepilogo Contenuti

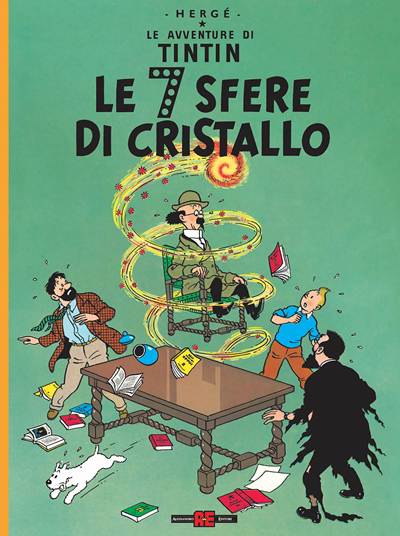

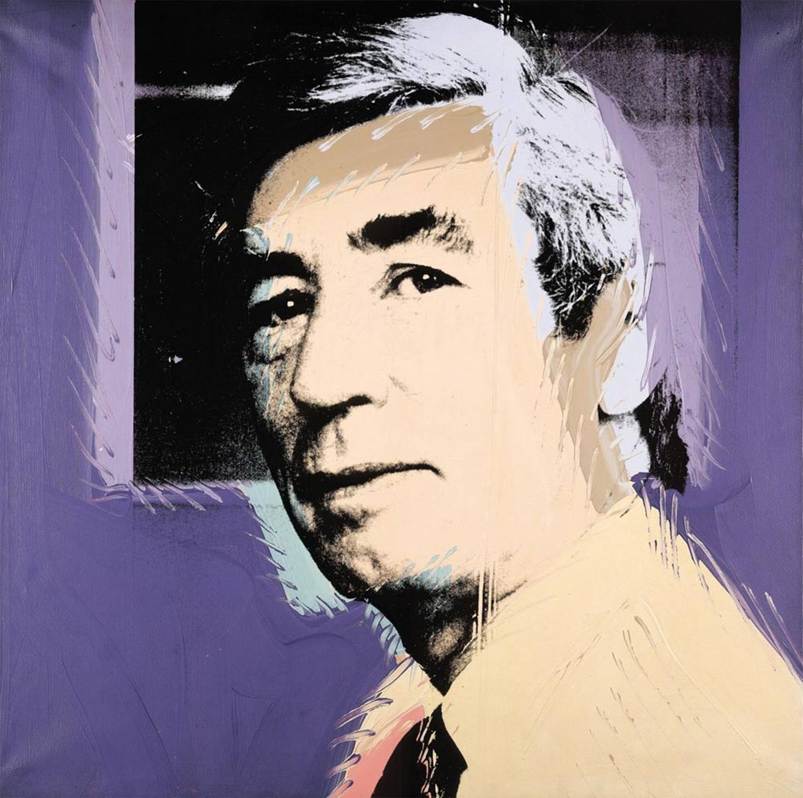

Georges Prosper Remi, noto con lo pseudonimo di Hergé, nasce il 22 maggio 1907 a Etterbeek, in Belgio, ed è uno dei fumettisti più importanti e influenti al mondo. È conosciuto soprattutto per aver dato vita a una delle saghe a fumetti più amate, tradotte e vendute di tutti i tempi, Le avventure di Tintin, oltre ad opere come Quick & Flupke e Jo, Zette e Jocko.

Le sue opere hanno avuto un impatto incalcolabile nella vita di milioni di persone. Ha creato personaggi diventati iconici ed entrati nell’immaginario collettivo come Tintin, Capitano Haddock e Professor Girasole, che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di ragazzi e ragazze in tutto il mondo, dagli anni ’30 del 900 fino ad oggi.

L’influenza dei mondi creati da Hergé ha superato il medium fumetto, sfociando nella moda e nell’arte. Di Tintin sono stati creati film al cinema, serie animate, videogiochi. L’autore ha ispirato creativi, registi, sceneggiatori, disegnatori: è un vero maestro del fumetto.

L’Infanzia, le prime influenze e la scoperta del disegno

Come molti artisti, Remi mostra fin da bambino una spiccata propensione per il disegno: riempie letteralmente i suoi quaderni scolastici di schizzi e illustrazioni. Sceglie di studiare arte all’Institut Saint-Luc di Bruxelles, ma lascia dopo un anno: detesta che qualcuno possa imporgli cosa disegnare. Questo lo porta ad essere sostanzialmente autodidatta. Impara a disegnare semplicemente studiando gli altri artisti.

Tra le sue influenze principali ci sono illustratori come René Vincent e pittori classici quali Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel e Johannes Vermeer, ma l’autore ama anche l’arte contemporanea del suo tempo come Joan Miró, Lucio Fontana e Serge Poliakoff.

Nel fumetto i suoi riferimenti sono invece George McManus, Émile-Joseph Pinchon (da cui trasse ispirazione per il volto di Bécassine per Tintin), Winsor McCay, Rube Goldberg e, soprattutto, Alain Saint-Ogan: da quest’ultimo autore si vedono dei chiari rimandi grafici nelle opere di Hergé. Più avanti nella sua carriera, Hergé apprezza particolarmente anche Moebius, Robert Crumb, Hugo Pratt, Claire Bretécher e Milo Manara.

Tra le sue influenze non mancano i romanzi di avventura di Alexandre Dumas, ma il maggiore impatto sul suo immaginario è sicuramente il cinema di Charlie Chaplin e Buster Keaton. Questi autori gli insegnano letteralmente come impostare una battuta, mentre altri film gli insegnano il montaggio, la costruzione della suspense e il movimento dinamico.

La sua infanzia è caratterizzata dal movimento scout, l’unica cosa positiva di quel periodo: “mi sentivo mediocre e vedevo la mia giovinezza come una cosa grigia, grigia”, ha dichiarato l’autore in un documentario a lui dedicato. Il suo debutto nel disegno avviene proprio sulla rivista degli scout belgi, Le Boy-Scout Belge, in cui si firma con lo pseudonimo “R.G.“, iniziali di “Rémi, Georges”,che in seguito si evolveranno nella contrazione fonetica Hergé.

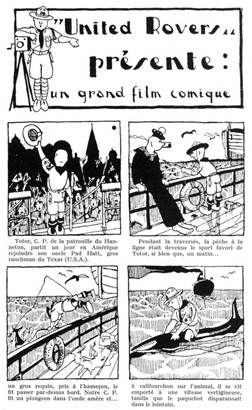

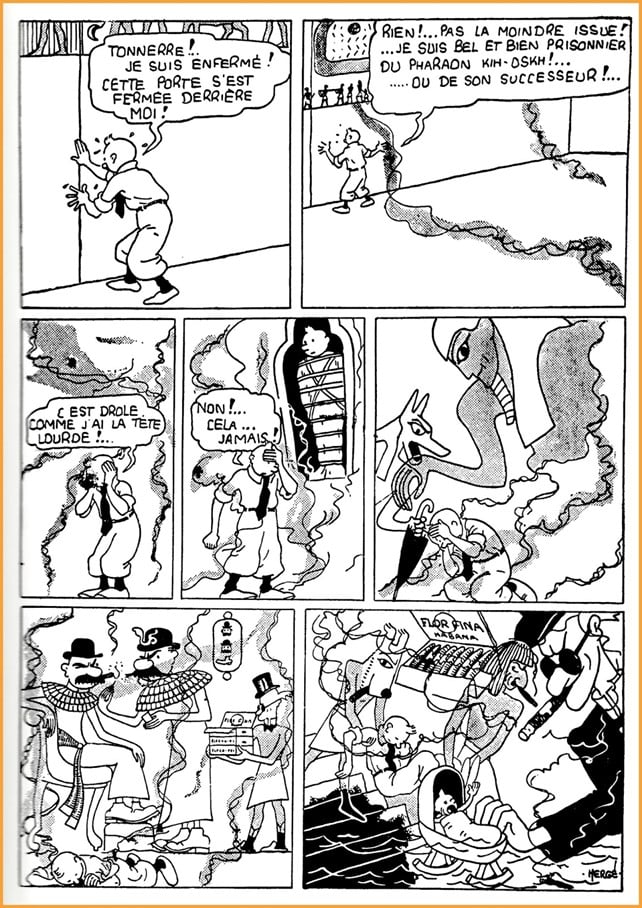

La sua prima serie a fumetti è quindi Totor, C.D. des Hannetons, pubblicata dal 1926 al 1929, che narra delle avventure del giovane scout Totor e i suoi viaggi negli Stati Uniti. Si tratta di un “fumetto di testo”, con didascalie sotto le immagini, una pratica comune all’epoca.

Lo stile di Hergé e la nascita della “Linea Chiara”

Già all’inizio della sua carriera, lo stile di Hergé è subito riconoscibile. Sviluppa, infatti, uno stile grafico dettato dalle necessità della stampa dell’epoca. Parliamo degli anni ’20 del 900, in cui durante la stampa dei giornali l’inchiostro tendeva a traboccare.

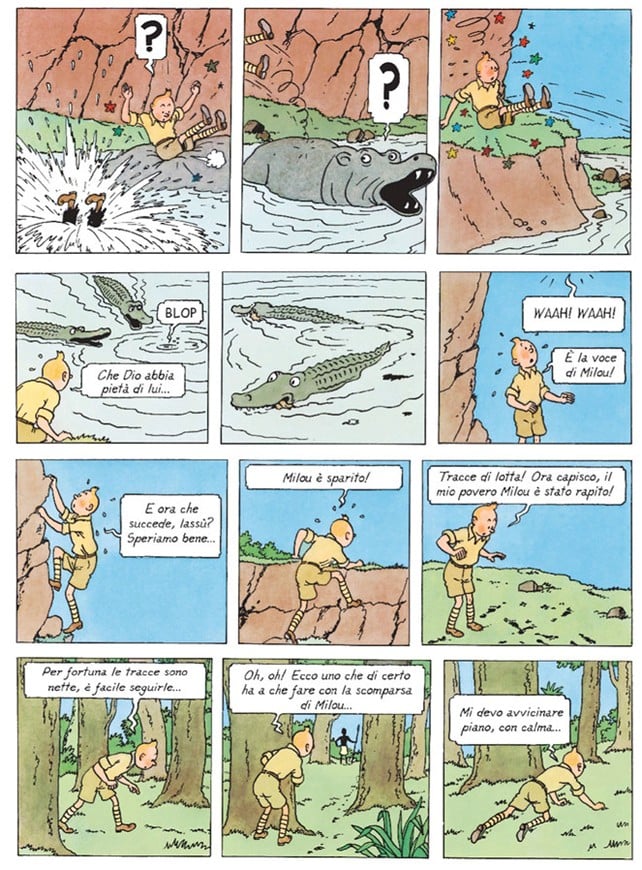

Per evitare sbavature, l’autore sceglie quindi di disegnare con linee sottili, chiare e pulite, senza tratteggi o dettagli eccessivi. Hergé diventa il vero e proprio capostipite di questo movimento, che vede ogni elemento della vignetta essere trattato allo stesso modo, con linee di contorno sempre chiuse e neri netti.

Inizialmente i suoi lavori sono in bianco e nero, ma a partire dagli anni ’40 arrivano le vignette vivacemente colorate. Lo stile di Hergé, inizialmente chiamato “Scuola di Bruxelles”, viene poi ribattezzato come “Linea chiara” molto dopo, negli anni ’70, dal fumettista Joost Swarte.

Sono quasi incalcolabili i fumettisti, non solo di provenienza franco-belga, che hanno imitato o ripreso questo stile pulito e immediatamente leggibile di Hergé. La Linea chiara è diventato sinonimo di fumetto franco-belga, anche se nel corso dei decenni successivi sono emersi tantissimi altri autori che hanno evoluto lo stile.

I primi lavori e la nascita di Tintin

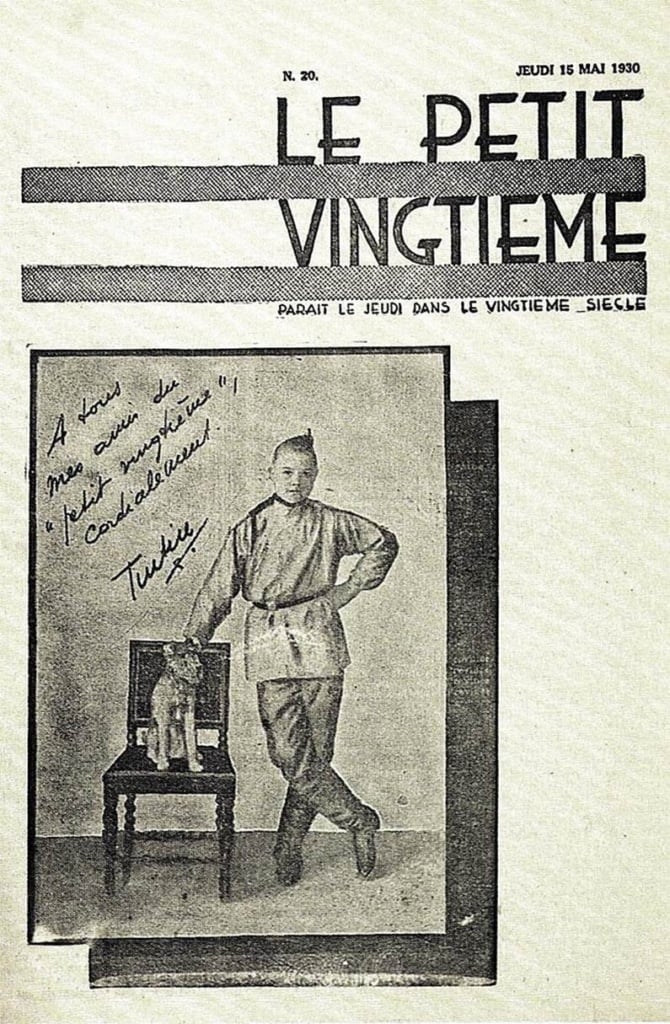

Nel 1925, Hergé entra a far parte de Le Vingtième Siècle, un quotidiano cattolico guidato dal sacerdote e giornalista Norbert Wallez. Per un paio d’anni Hergé è impegnato nel servizio militare, poi successivamente al giornale gli viene assegnato il ruolo di reporter e fotografo. Qui incontra anche la sua fidanzata e futura prima moglie, Germaine Kieckens.

La svolta arriva nel 1928, quando all’autore viene chiesto di creare un supplemento settimanale per ragazzi del giornale, intitolato Le Petit Vingtième, a cui si aggiungono altri artisti. Le prime storie, sebbene ancora ingenue, sono praticamente cinema su carta, con disegni accompagnati da didascalie.

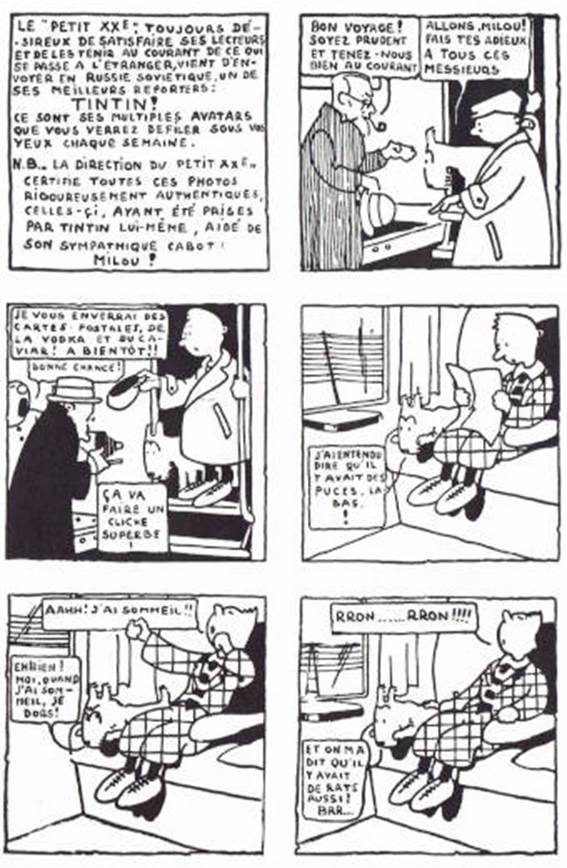

Hergé in questo periodo nota però il fenomeno del ballon, cioè “le nuvolette di dialogo”, dai quotidiani statunitensi e lo comincia ad utilizzare anche in alcune delle sue strisce. Il suo primo fumetto con ballon è proprio Le Avventure di Tintin, che appare su Le Petit Vingtième dal 1929 al 1930, con una storia commissionata da Wallez.

Wallez era un cattolico ultraconservatore e il suo intento è quello di creare un fumetto che esponesse la minaccia del Comunismo ai giovani lettori. Il personaggio di Tintin è un giovane reporter, che insieme all’inseparabile cagnolino Milou viaggia in tutto il mondo alla ricerca di storie e avventure.

Nella loro prima avventura, Tintin nel Paese dei Soviet, il duo viaggia nella Russia sovietica. Fin dall’inizio, Tintin è presentato come un giornalista, anche se le sue azioni sono più da detective, visto che investiga e fa arrestare criminali.

Questa prima e le successive avventure sono palesi storie di propaganda, con trame piuttosto ingenue. Il successo della serie è praticamente immediato e prosegue con le storie Tintin in Congo (1930-1931), che elogia il colonialismo e le virtù dei missionari nella necessità di educare la popolazione locale. Nella storia successiva, Tintin in America (1931-32), Tintin e Milousi recano negli USA, dove Hergé si diverte a far scontrare il suo eroe contro il gangster Al Capone e i nativi americani.

Questo primo periodo di storie è fortemente caratterizzato dall’influenza di Wallez, ma ben pesto Hergé comincia a dare la sua impostazione personale alla serie.

Da propaganda a capolavoro: la maturità artistica

Le prime storie di Tintin hanno sicuramente un valore storico, ma non sono considerate tra le migliori dell’autore, vista la presenza di diversi stereotipi offensivi. Le opere vanno contestualizzate: Hergé in quel periodo è un giovane influenzato dai pregiudizi dell’epoca e che non prende troppo sul serio il suo lavoro. Solo dopo il licenziamento di Wallez nel 1933, l’autore ottiene maggiore libertà creativa, allontanandosi fortunatamente dalla propaganda. Successivamente nella sua carriera, si scuserà spesso per i contenuti delle sue prime storie.

La quarta storia di Tintin è I sigari del faraone, pubblicata dal 1932 al 1934, in cui si vedono tematiche più mature e il debutto di personaggi come Dupond e Dupont e il nemico Roberto Rastapopoulos.

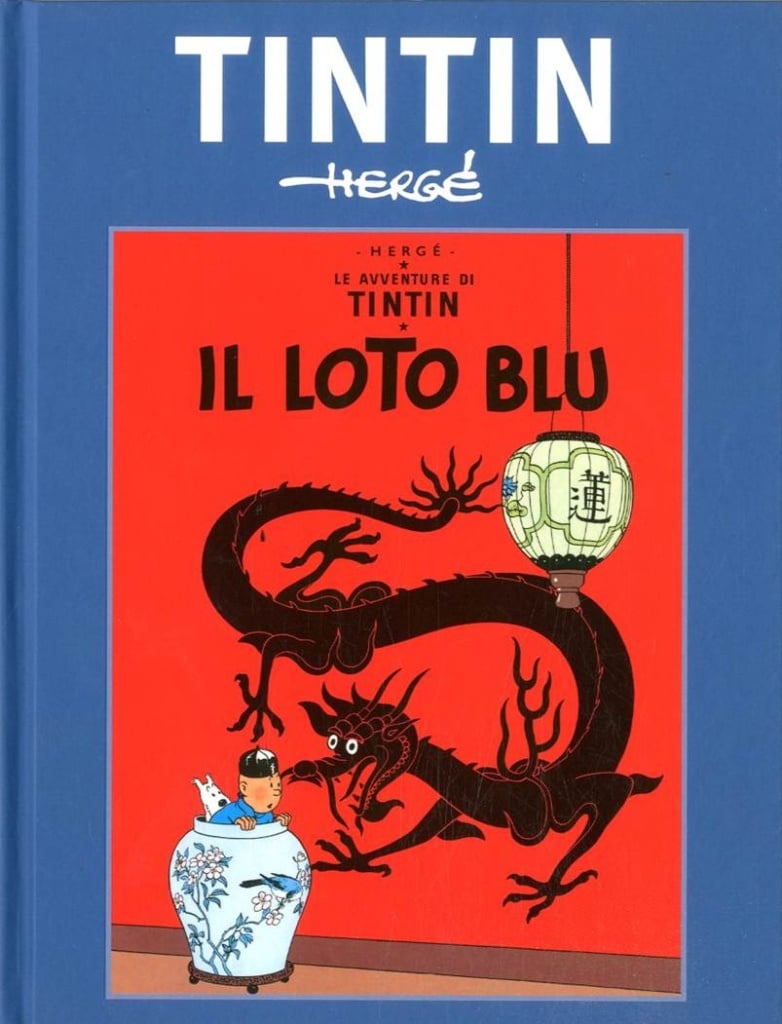

La trasformazione avviene però con Il Loto Blu, pubblicato dal 1934 al 1935, in cui l’autore dimostra una maggiore accuratezza e ricerca storica per rappresentare la Cina. Migliora sia dal punto di vista grafico che nella narrazione, introducendo anche la satira politica nelle sue storie. Il Loto Blu è considerato come uno dei capolavori di Hergé, riconosciuto anche dal quotidiano francese Le Monde nella sua lista dei “100 Libri del XX Secolo”.

Si tratta di un libro che cambia letteralmente il mondo di lavorare di Hergé: prima apportava addirittura dei cambiamenti alla storia a poche ore dalla consegna delle tavole all’editore, mentre con quest’opera adotta un approccio più serio e studiato. L’autore consulta esperti e fotografie, visita musei e legge la letteratura specializzata prima di costruire ogni storia. Diventa maniacale nel segno, che deve apparire sempre credibile e tecnicamente accurato.

Le storie successive di Tintin lo consacrano come uno dei più grandi autori nel mondo del fumetto europeo: in tutta la sua carriera ha creato 24 storie e altrettanti volumi di Tintin, di cui l’ultima, Tintin et l’Alph-Art, è rimasta purtroppo incompiuta, ma pubblicata comunque nella sua versione a matita.

Le altre opere di Hergé

Essendo l’artista principale de Le Petit Vingtième, nella sua carriera ha creato anche molte altre serie piuttosto popolari. Tra queste debutta nel 1930 Quick et Flupke, che proseguirà fino al 1941, un fumetto comico che racconta di due ragazzini dispettosi. L’autore qui si cimenta con gag surreali, addirittura rompe la quarta parete, insomma manifesta una libertà espressiva maggiore rispetto a quanto fatto con le prime storie di Tintin.

Sono diversi anche i fumetti creati per altre pubblicazioni, come Mr. Bellum (1939), una striscia chiaramente satirica su Hitler e Mussolini.

Tra il 1936 e il 1939, Hergé pubblica Jo, Zette et Jocko sulla rivista cattolica francese Coeurs Vaillants. Questa serie, incentrata sul ragazzo Jo, sua sorella Zette e la loro scimmietta Jocko, presenta avventure paragonabili a quelle di Tintin. Tuttavia, Hergé non apprezza mai pienamente questa serie a causa delle limitazioni creative imposte dagli editori.

Lo Studio Hergé e il riconoscimento internazionale

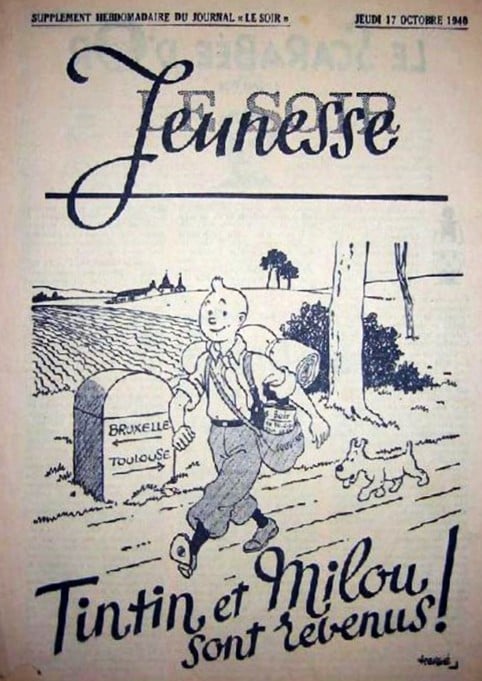

Nel 1940 avviene l’invasione nazista del Belgio, un evento che costringe la chiusura del supplemento Le Petit Vingtième e della pubblicazione madre Le Vingtième Siècle. Sebbene fosse a metà di Tintin nel Paese dell’Oro Nero, trova impiego presso il supplemento giovanile Le Soir-Jeunesse, dove riprende le avventure di Tintin.

È questo il periodo in cui nascono alcune tra le sue storie più amate, proprio durante il periodo bellico: Il Granchio con le Chele d’Oro (1940-1941) che introduce il Capitano Haddock e La Stella Misteriosa (1941-1942), che riflette sulle ansie della guerra.

Dopo la liberazione di Bruxelles dall’occupazione nazista nel 1944, Hergé perde ancora una volta la possibilità di pubblicare: tutta la redazione, incluso l’autore, viene arrestata con l’accusa di aver collaborato con l’oppressore nazionalsocialista. Hergé sconta una sola notte in prigione, perché considerato semplicemente un ingenuo fumettista.

Nonostante il passato controverso di Hergé, l’autore ha sempre evitato che i suoi personaggi venissero strumentalizzati per fini politici. Anzi, in diverse occasioni ha satirizzato contro le dittature e, in opere successive, ha promosso attivamente il multiculturalismo.

Successivamente, nel 1946, Hergé viene contattato dall’editore di Bruxelles Raymond Leblanc per lanciare una rivista di fumetti costruita attorno a Tintin. Leblanc è un eroe della resistenza di guerra decorato, e la sua volontà di impiegare Hergé nonostante l’ostracismo contribuisce a ripristinare la reputazione del fumettista.

La rivista Tintin offre un grande spazio a tantissimi artisti, tra cui Edgar Pierre Jacobs (Blake et Mortimer), Paul Cuvelier e Jacques Laudy, stabilendo nuovi standard per i fumetti europei e promuovendo lo stile della Linea chiara.

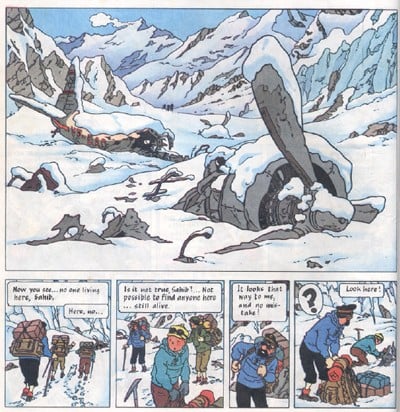

Durante questo periodo, nel 1950, nasce anche lo Studio Hergé, in cui l’autore raggruppa una serie di assistenti, tra fumettisti e coloristi, che aiutano l’autore sia nel disegno che nel processo creativo. Nonostante il grande successo, la vita personale di Hergé nel dopoguerra è difficile, segnata da crisi coniugali e crisi nervose che lo portano a incubi ricorrenti. In questo contesto, crea Tintin in Tibet (1958-1959) come forma di terapia. Questa storia, un capolavoro di minimalismo ed esplorazione delle emozioni senza “cattivi” tradizionali, lo aiuta a superare i suoi problemi.

Tintin in Tibet è l’apice artistico di Hergé, ma gli causa anche il cosiddetto blocco dello scrittore. Le nuove storie di Tintin diventano meno frequenti ma continuano sul percorso sperimentale. In IGioielli della Castafiore (1961), l’azione si concentra a Moulinsart, testando quanto a lungo si possa mantenere la suspense con eventi banali.

Le ultime opere mostrano un Hergé che evolve la narrazione e i personaggi, rendendoli meno manichei, come si vede in Tintin e i Picaros (1975-1976), dove Tintin appare con jeans e pratica yoga, cambiamenti non sempre apprezzati da tutti i lettori.

L’eredità di Hergé

Hergé ha profondamente segnato la storia del fumetto e non solo. I fumetti di Tintin sono diventati, infatti, best-seller mondiali grazie all’editore Casterman, conquistando milioni di fan di ogni età in tutto il mondo.

Le sue storie sono ben radicate nella realtà, con trame che durante la sua carriera sono diventate sempre più complesse e con un equilibrio perfetto tra umorismo, tragedia e suspense. Hergé si è spento nel 1983, all’età di 75 anni, assicurandosi che la serie di Tintin non continuasse senza di lui. La sua vedova, Fanny Rémi, ha istituito una fondazione per proteggerne l’eredità.

Nonostante le controversie, l’influenza e l’eredità di Hergé è innegabile: è testimoniata dai numerosi riconoscimenti internazionali, dall’uso di Tintin nel turismo belga, dalle vie a lui dedicate: è il fumettista belga ed europeo più influente al mondo.