Riepilogo Contenuti

Rumiko Takahashi nasce nel 1957 a Niigata, in Giappone ed è soprannominata come “La regina dei Manga”: un titolo guadagnato sul campo grazie alle sue opere, che hanno venduto circa 230 milioni di copie in tutto il mondo.

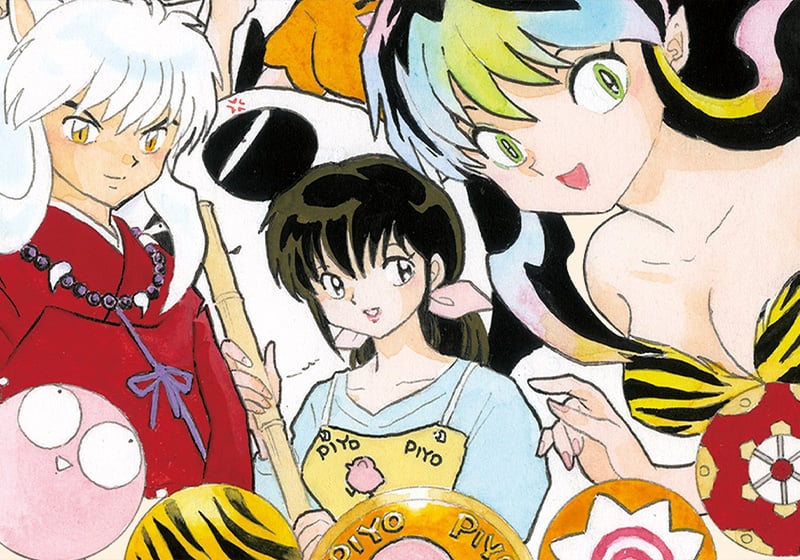

Non è una semplice fumettista e mangaka di successo. È una vera e propria istituzione culturale, un’autrice che nella sua carriera artistica è stata in grado di costruire mondi che hanno affascinato milioni di lettori per quasi cinquant’anni, da Lamù a Maison Ikkoku, passando per Ranma 1/2 e Inuyasha.

La storia di Takahashi vive un vero e proprio paradosso creativo, grazie alla sua innata capacità di scrivere storie serializzate per ragazzi (i cosiddetti shōnen), che però conquistano sia un pubblico maschile che femminile.

Nel corso dei decenni l’autrice è riuscita a mantenere una vitalità creativa ininterrotta e un successo praticamente planetario e non solo commerciale. La critica internazionale l’ha celebrata con i più alti onori del settore: nel 2018 è stata inserita nella Hall of Fame dell’Eisner Award (gli Oscar del fumetto americano), mentre nel 2019 ha vinto il prestigioso Grand Prix de la ville d’Angoulême in Francia e nel 2021 è entrata nella Hall of Fame degli Harvey Awards.

L’infanzia, lo studio del disegno e le influenze

Rumiko Takahashi cresce in un ambiente familiare piuttosto stabile e da bambina legge gli shojo (manga per ragazze), ma preferisce nettamente gli shōnen (quelli destinati ai ragazzi): da Doraemon a Dororo e Wonder 3 di Osamu Tezuka, passando per Spider-Man (la versione giapponese di Ryoichi Ikegami), per finire con Devilman di Go Nagai.

Da giovane legge anche Garo, la rivista d’avanguardia destinata soprattutto a un pubblico maschile e adulto (seinen) e che propone fumetti dalle storie decisamente più mature di genere noir, introspettivi e thriller. Il passaggio da lettrice ad autrice avviene durante gli anni dell’università, quando si iscrive alla Gekiga Sonjuku, una sorta di accademia-caserma, per un corso di 6 mesi tenuto dal leggendario Kazuo Koike, lo sceneggiatore di Lone Wolf and Cub.

È un periodo molto intenso per l’autrice, dato che nella scuola deve realizzare almeno una storia a settimana. L’insegnamento più importante di Koike diviene però il pilastro del metodo con cui l’autrice continuerà a lavorare: la centralità assoluta del personaggio all’interno della storia.

Takahashi debutta ufficialmente pubblicando Katte na Yatsura (letteralmente “Gente egoista”), una piccola storia apparsa nel luglio 1978 sul numero 28 di Shonen Sunday. Si tratta di un vero e proprio embrione di tutto quello che verrà dopo e che cambia letteralmente la vita dell’autrice.

Lamù, l’aliena che ha segnato una generazione

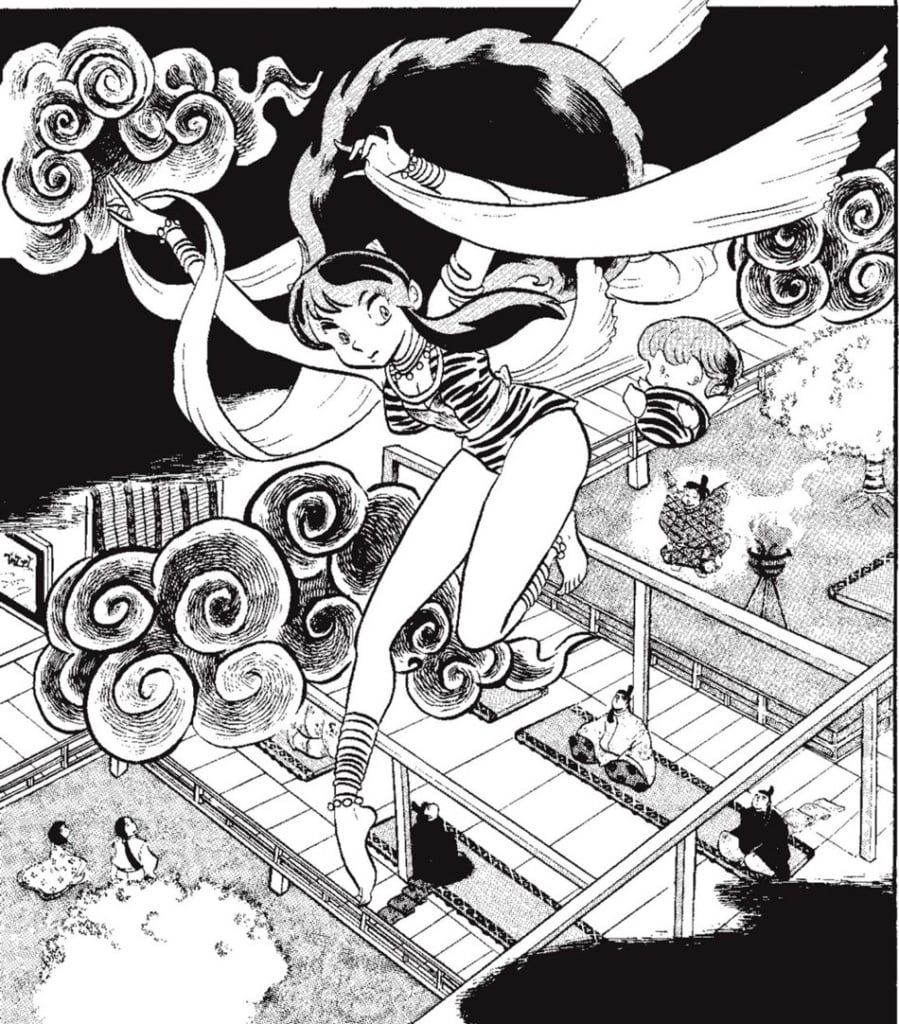

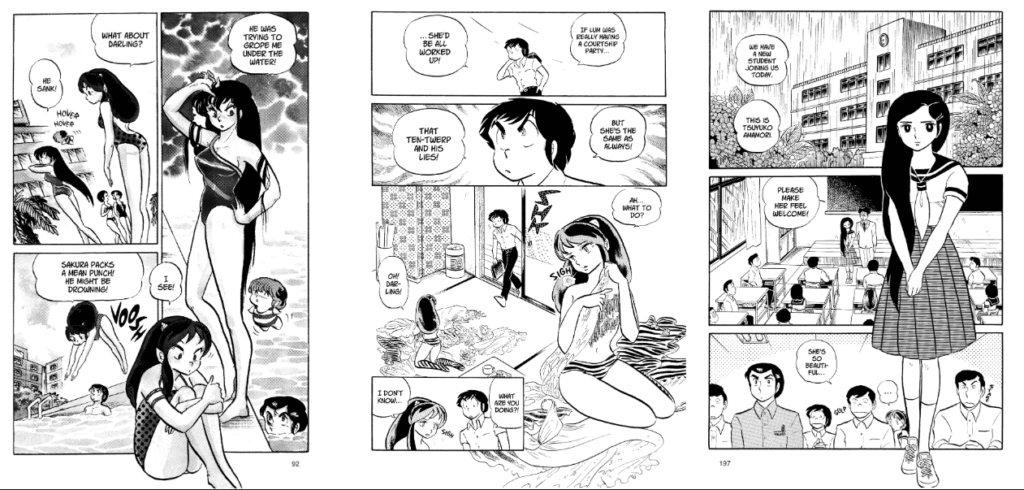

Nel 1978 viene pubblicato sulle pagine di Weekly Shōnen Sunday Urusei Yatsura, un manga che presto diventa un fenomeno culturale in tutto il mondo. Conosciuto in Italia come Lamù, racconta le disavventure del maldestro protagonista, Ataru Moroboshi, definito come “l’uomo più sfortunato del mondo”.

Nella storia si vede Ataru che a causa di un colossale equivoco viene scelto dagli Oni, degli alieni dai tratti divini, per diventare lo sposo della bellissima e pericolosissima aliena Lamù (ispirata alla modella di bikini Agnes Lum), in grado di volare e di lanciare potenti scariche elettriche contro i suoi nemici. Lamù accetta di sposare Moroboshi, che da quel momento per lei diventa “tesoruccio”.

L’innovazione di Urusei Yatsura è la sua formula rivoluzionaria: si tratta di una fusione di commedia scolastica e fantascienza, con un profondo e autentico amore per il folklore e la mitologia giapponese.

Nelle pagine del manga si vedono gli Oni (demoni cornuti come Lamù) e divinità shintoiste che interagiscono con i liceali di Tomobiki in un contesto moderno e surreale. Takahashi ha inoltre creato dei veri e propri archetipi: Lamù ha spesso reazioni che oscillano tra un affetto incondizionato per il suo tesoruccio e violente scariche elettriche per punire le sue infedeltà. Rappresenta in parte la figura della tsundere, la ragazza dall’apparenza aggressiva che nasconde un cuore tenero, un modello che dominerà il mondo di anime e manga per decenni, anche se Lamù è spesso molto esplicita nel suo affetto verso Ataru.

La serie non è un successo immediato, infatti inizialmente sono previsti solo 5 episodi. Ma dopo le prime pubblicazioni, l’autrice scopre dai lettori che il maggiore interesse è per il rapporto tra Lamù e Ataru. Per questo la serie si trasforma fondamentalmente in una commedia romantica, mettendo da parte il genere fantascientifico.

Takahashi comincia a vedere il successo della serie e assume due assistenti per aiutarla. Sceglie deliberatamente delle donne, perché gli uomini sarebbero stati una “distrazione” troppo grande.

Come accade sempre nelle sue storie, anche il motore di Lamù sono i personaggi e le vicende che si intrecciano tra di loro. Dal manga sono nati una serie anime (1981-1986) e ben sei film animati. Il successo viene consacrato nel 1981 dal premio Shogakukan, sia nella categoria shojo che in quella shōnen: è una prova di quanto Lamù sia trasversale e adatto praticamente a tutti.

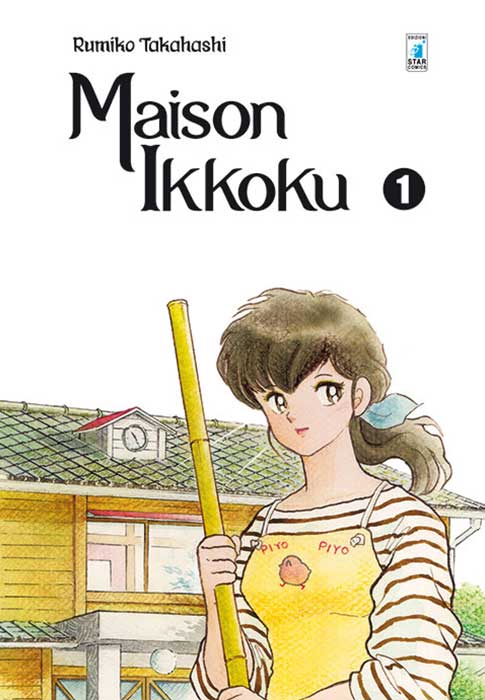

Maison Ikkoku e l’incredibile mole di lavoro della mangaka

Dopo il successo di Lamù, destinata prettamente a un pubblico di adolescenti, Takahashi decide di creare una nuova serie, dedicata a lettori leggermente più adulti. Nel 1980 viene quindi pubblicato Maison Ikkoku (In Italia Cara dolce Kyoto), serializzato sulle pagine di Big Comic Spirits.

Abbandonati alieni e poteri sovrannaturali, la storia di Maison Ikkoku è un dramma romantico che racconta la storia d’amore tra Yusaku Godai, uno studente universitario squattrinato e indeciso, e la bellissima Kyoko Otonashi, la giovane amministratrice del suo condominio. I toni non scendono mai nel dramma puro, ma sono accentuati come sempre da battute e gag che fanno da sottofondo a una lenta storia d’amore.

Attorno ai personaggi principali vengono presentati una serie di bizzarri condòmini, ficcanaso e disturbatori, che allo stesso tempo fanno da catalizzatore per la loro relazione. Quest’opera è conosciuta per la sua grande attenzione alla complessità delle relazioni adulte ed esplora temi come il lutto, la difficoltà di lasciar andare il passato e le incertezze della vita.

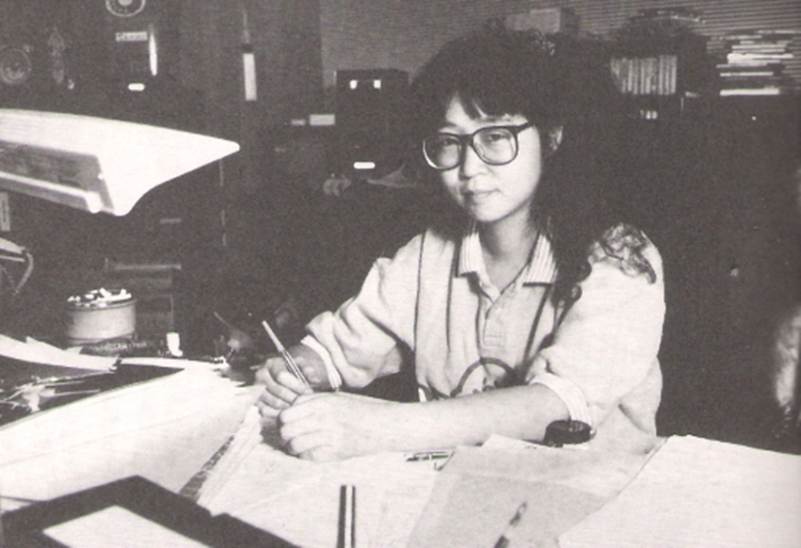

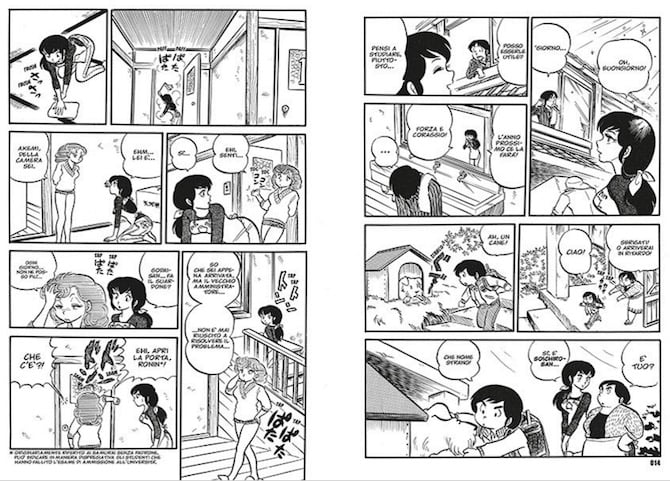

Questo periodo della carriera e della ricerca artistica di Takahashi rafforza il suo metodo di lavoro. La prima fase è il confronto con l’editor della casa editrice (figura fondamentale nel mondo dei manga in Giappone). La seconda fase non è la stesura di una sceneggiatura, ma l’autrice definisce settimana dopo settimana l’andamento della storia, rendendola così più spontanea.

A questo punto l’autrice disegna la bozza dell’intera storia a matita (almeno di una determinata settimana), mettendo a punto il cosiddetto “nah-may”, cioè il layout delle pagine in generale. Passa poi a ridisegnare completamente e in maniera più precisa ogni pagina, con grande rapidità, riuscendo anche a concludere 18 pagine in 3 giorni. Infine, passa all’inchiostrazione, che conclude in circa due giorni.

Una mole di lavoro incredibile, come spesso accade nella vita dei mangaka, anche perché l’autrice crea contemporaneamente sia Lamù che Maison Ikkoku. Fortunatamente viene aiutata dalle due assistenti, con le quali in questo periodo Takahashi condivide anche lo spazio di lavoro: è una stanza di 15 mq. L’autrice è addirittura costretta a dormire nell’armadio, almeno durante i primi periodi. Fortunatamente con il successo prenderà poi uno studio più grande e più assistenti, ma questa storia è emblematica di come il mondo del fumetto in Giappone sia costellato da storie di estremo rigore e una mole di lavoro sicuramente eccessiva, dato che i manga vengono pubblicati settimanalmente.

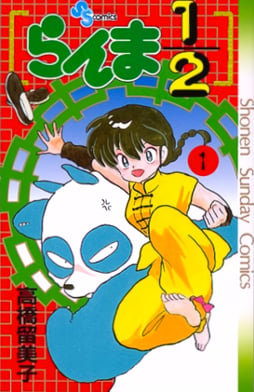

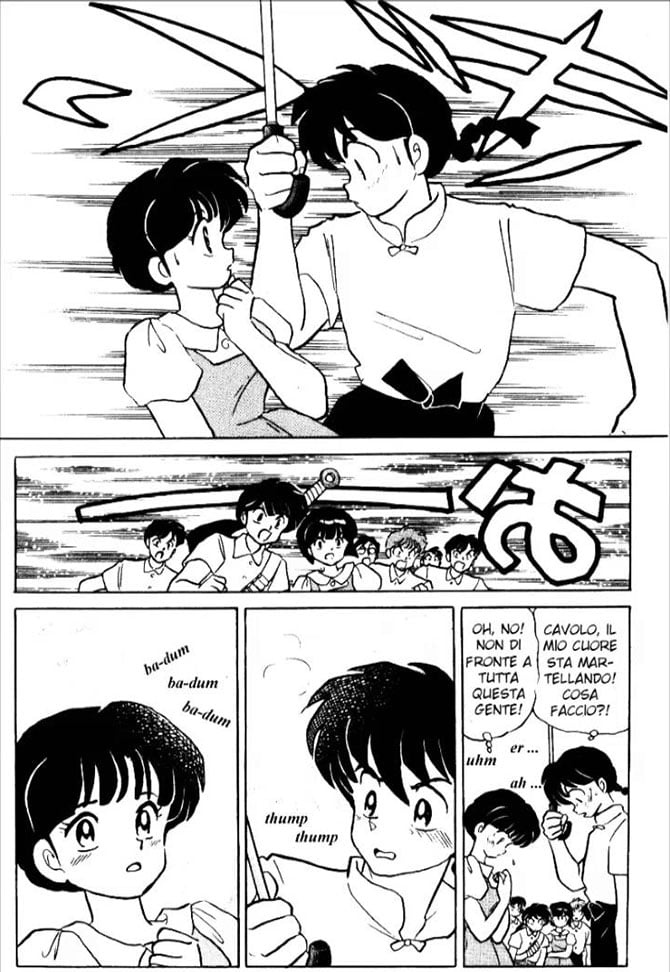

I lavori successivi e il successo di Ranma 1/2

La svolta avviene nel 1987, quando l’autrice chiude le due serie che l’hanno resa famosa. Questo non significa un calo di produttività, ma il contrario. Mentre continua a esplorare il genere horror con Warau Hyōteki e Mermaid Saga, Takahashi lancia due nuove serie. Da un lato la commedia sportivo-romantica One-Pound Gospel, dall’altro il manga che avrebbe perfezionato la sua formula e l’avrebbe proiettata verso un successo globale senza precedenti: Ranma ½.

Si tratta di una storia a base di kung fu, in cui viene ripreso il caos corale di Lamù, ma con una premessa ancora più forte. La storia vede Ranma Saotome, un esperto di arti marziali che, caduto in una sorgente maledetta in Cina, si trasforma in una ragazza ogni volta che viene bagnato con l’acqua fredda, per poi tornare maschio con l’acqua calda. Il padre, maestro di arti marziali, viene colpito dalla stessa maledizione, ma a contatto con l’acqua si trasforma in un Panda.

Questo colpo di scena non è semplicemente un espediente comico, ma il motore di tutta la vicenda. La doppia natura di Ranma, infatti, crea una grande mole di situazioni esilaranti e imbarazzanti, ma consente anche all’autrice di esplorare temi come l’identità di genere, l’accettazione di sé stesso e la tolleranza.

Ranma ½ viene serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday dal 1987 al 1996 e ottiene un successo planetario: dal manga vengono tratte anche due serie anime e due film di animazione.

Il lavoro della maturità: Inuyasha

Dopo quasi un decennio di commedia e incursioni verso il genere horror, Takahashi è pronta per un’altra svolta. Nel 1996, si immerge in un progetto che sarebbe diventato il suo secondo grande successo globale: Inuyasha, un manga shōnen che prosegue fino al 2008.

L’opera, premiata nel 2002 con il Premio Shogakukan, si sposta verso il fantasy d’azione, dal respiro più ampio e drammatico. Abbandona la struttura episodica delle sue opere precedenti, dimostrando una piena padronanza di una narrazione più orizzontale e che si dipana lungo gli episodi del manga.

Nella storia si vede Kagome, una giovane studentessa che cade nel pozzo di un tempio shintoista e si ritrova nel Giappone dell’epoca Sengoku. Lì scopre di essere la reincarnazione di una sacerdotessa e si unisce a Inuyasha, un mezzo-demone (o hanyō), in una pericolosa missione per recuperare i frammenti di un potente gioiello magico conteso da innumerevoli demoni.

Anche in questo caso i protagonisti vivono in una condizione “di mezzo”. Mentre Kagome deve spesso dividersi tra le sue avventure con Inuyasha e la sua famiglia del mondo presente, il mezzo demone vive nel tormento della sua natura, soprattutto quando la luna piena lo priva dei suoi poteri, rendendolo vulnerabile e senza controllo. Solo Kagome riesce a placare Inuyasha, aiutandolo a comprendere che la sua vera forza risiede proprio in quella dualità.

Questa serie rappresenta la sintesi perfetta e matura di tutte le anime di Takahashi. Qui convergono il gusto per il folklore e i personaggi bizzarri di Lamù, il dramma romantico di Maison Ikkoku e i combattimenti di Ranma ½. Dal manga è stato tratto anche un anime e film animati di grande successo.

L’eredità di Rumiko Takahashi

L’importanza di Rumiko Takahashi per il fumetto mondiale, non solo manga, è difficile da quantificare. Le sue commedie romantiche hanno definito un intero genere e come donna ha anche creato alcuni dei manga shōnen di maggior successo di sempre, superando qualsiasi tipo di barriera imposta dalla società.

Ha ispirato decine di autori e una nuova generazione di artisti come Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist), in un campo storicamente dominato dagli uomini.

Il suo stile ha preso in pieno dall’insegnamento di Koike: l’autrice è riuscita a creare personaggi ormai diventati iconici nell’immaginario di milioni di lettori. Sono personaggi mai perfetti, pieni di dubbi, a tratti infantili, ma molto umani. Non sono eroi puri, ma individui complessi che lottano per vivere liberamente.

Il suo segno è stato in continua evoluzione nel corso dei decenni. I primi lavori (Lamù, Maison Ikkoku) presentano infatti volti più rotondi e linee morbide, mentre con Ranma ½ e Inuyasha il suo tratto diventa più affilato e dinamico, perfetto per le scene d’azione.

La sua eredità non risiede solo nel grande successo editoriale, ma nella sua capacità di creare mondi che intrecciano il quotidiano con il fantastico, la risata con la malinconia, dimostrando che le etichette sono solo convenzioni.