Riepilogo Contenuti

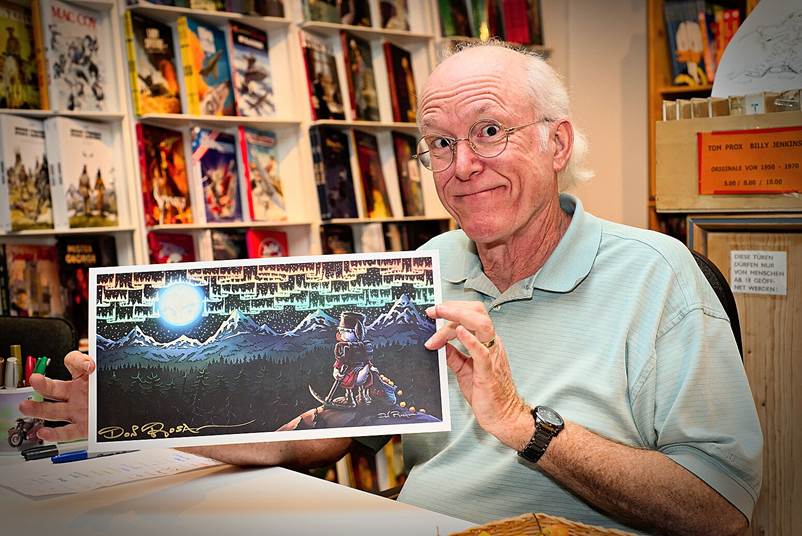

Don Rosa è il fumettista che incarna la passione del fan elevata a forma d’arte: è più di un semplice disegnatore. Nel tempo è diventato un vero e proprio “storico” e archivista del mondo dei paperi Disney, un autore che prende l’eredità del suo idolo, cioè Carl Barks, trasformandola in un universo narrativo coerente, epico e profondamente umano.

Le sue storie che coinvolgono Paperon de’ Paperoni, Paperino e i suoi nipoti, sono famose per un livello di dettaglio quasi maniacale e una fedeltà assoluta alle fonti delle storie di Barks. La sua dedizione per il fumetto ha ispirato tantissimi autori e lettori, anche se la sua vita da artista non è sempre stata facile.

L’infanzia, l’amore per i fumetti e l’influenza di Carl Barks

Keno Don Hugo Rosa, conosciuto semplicemente come Don Rosa, nasce a Louisville, Kentucky, il 29 giugno 1951, e cresce in una famiglia che ha già pianificato il suo futuro. L’autore proviene, infatti, da una famiglia di immigrati italiani e tedeschi che all’inizio del ‘900 fonda un’azienda di ceramiche di successo, la Keno Rosa Tile Company.

Grazie alla sorella maggiore, avida lettrice, fin da bambino Don Rosa è circondato da fumetti e da MAD Magazine, da cui viene fortemente influenzato. Sviluppa due grandi passioni: il disegno e, soprattutto, le storie di Paperi di Carl Barks. A differenza dei suoi coetanei, non si limita a leggerli: li colleziona, li studia, li analizza, memorizzando ogni singolo dettaglio, ogni avventura, ogni luogo visitato da Paperone e Paperino.

Nonostante il suo evidente talento artistico, segue un percorso accademico diverso, laureandosi in ingegneria civile. Per anni lavora nell’azienda di famiglia, ma non abbandona mai la sua passione.

Questa formazione si rivela fondamentale: la sua precisione tecnica, la sua capacità di progettare strutture complesse e la sua attenzione ai dettagli si riversano completamente nel suo modo di costruire le tavole, rendendo ogni vignetta un piccolo capolavoro di narrazione.

Dalle prime pubblicazioni alla Disney: la nascita di un “Barksiano”

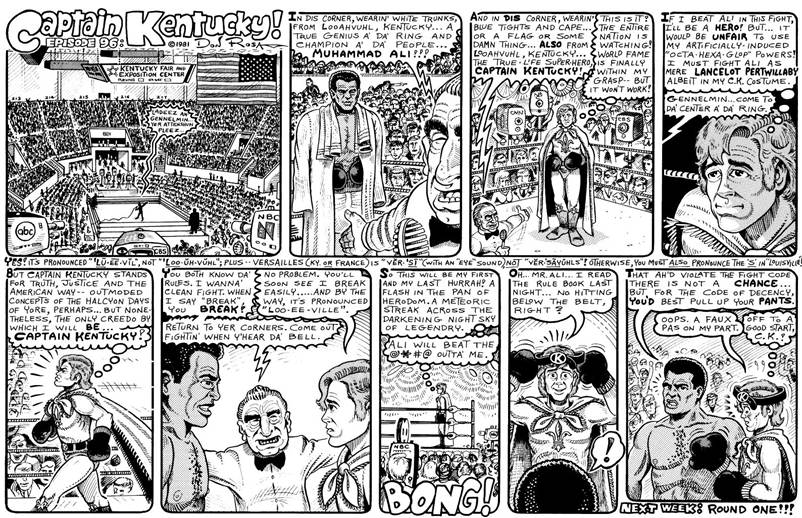

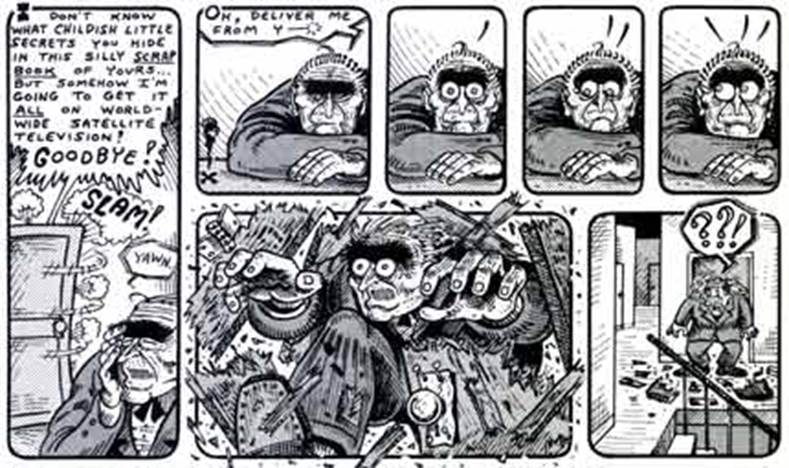

Durante gli anni del college disegna il suo primo fumetto per il giornale dell’Università, a sfondo chiaramente satirico, cioè Perwillaby Papers. Prosegue nel 1979 con un fumetto settimanale, pubblicato sul giornale locale Louisville Times, cioè Captain Kentucky, di cui per tre anni disegna ben 150 storie. Continua a lavorare nell’azienda di famiglia, infatti la sua produzione di fumetti si ferma fino al 1986.

Nel 1986 l’autore scopre i fumetti della Gladstone Comics, che detiene i diritti per la pubblicazione su carta dei personaggi Disney negli Stati Uniti. Contatta subito l’editor Byron Erickson, che gli offre la possibilità di scrivere e disegnare una storia di Zio Paperone.

La sua prima fatica per Gladstone, Zio Paperone e il figlio del sole (1987), è una dichiarazione d’intenti. È un’avventura epica, ricca di azione, umorismo e riferimenti diretti a vecchie storie di Barks. L’autore impiega ben 6 mesi per completarla, dato che disegna solo due giorni a settimana, mentre per il resto lavora nell’impresa di famiglia. Il successo arriva immediatamente e il fumetto ottiene anche una nomination per un Harvey Award, un premio molto ambito.

I lettori riconoscono subito in lui non un imitatore, ma un vero e proprio erede spirituale, l’unico in grado di catturare la magia delle storie del maestro Barks.

A questo punto Gladstone assegna a Rosa il compito di realizzare altre storie di paperi, e lui decide definitivamente di dedicare tutto il suo tempo ai fumetti. Il rapporto con questo editore dura fino al 1989, anno in cui si interrompe a causa di una disputa fondamentale: l’editore rifiuta a Don Rosa di tenere le tavole originali.

L’autore ne fa una questione di principio (e anche economica, dato che la vendita di tavole originali genera per lui ulteriori introiti), quindi decide di interrompere il rapporto con Gladstone. Sono tempi in cui Disney non è particolarmente interessata alla pubblicazione di fumetti, concentrandosi più sull’animazione, quindi esternalizza ad altri editori in tutto il mondo lo sfruttamento su carta dei propri personaggi.

Dopo questa disputa, Rosa scrive alcune sceneggiature per la rivista DuckTales e la serie televisiva TaleSpin, ma alla fine torna al fumetto Disney, entrando in contatto però con un editore danese, Egmont (che allora si chiamava Gutenberghus): viene assunto per scrivere e disegnare nuove storie di paperi.

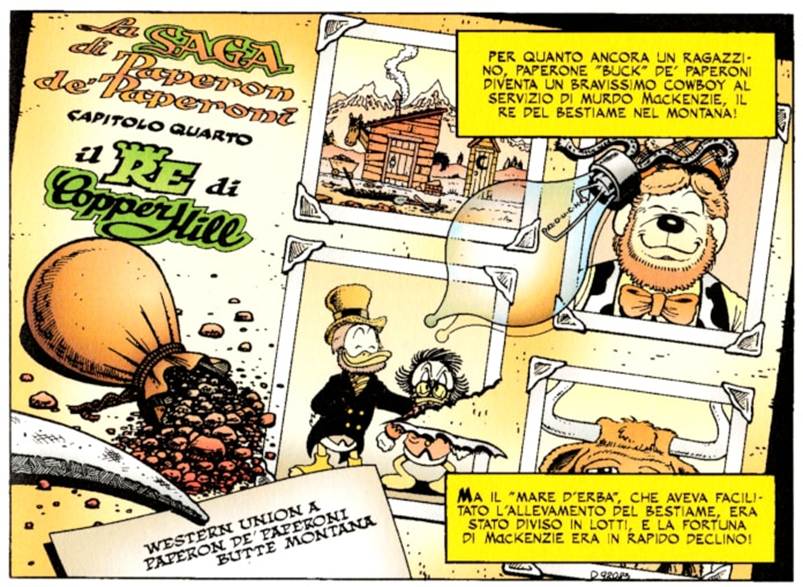

La saga di Paperon de’ Paperoni: il capolavoro di una vita

Sicuramente il punto più alto della produzione di Don Rosa risale agli inizi degli anni ‘90, quando Egmont gli propone un progetto piuttosto importante: raccontare la vita e le avventure di Paperon de’ Paperoni. A questo punto Don Rosa inizia un lungo lavoro di documentazione e ricerca sulle storie di Paperon de’ Paperoni realizzati da Barks: raccoglie tutti gli indizi, i flashback e gli aneddoti disseminati in decenni di storie e li unisce in un’unica, coerente biografia.

La saga di Paperon de’ Paperoni (The Life and Times of $crooge McDuck) è composta da 12 capitoli, che sono costati all’autore anni di studio e raccolta di materiali, utili per disegnare in tutto 212 tavole. La saga si è conclusa con altri 2 anni di lavoro, con l’episodio La prigioniera del fosso dell’agonia bianca (pubblicato nel 2006): ben 15 anni di lavoro per portare a termine la storia di uno dei paperi più amati della Disney.

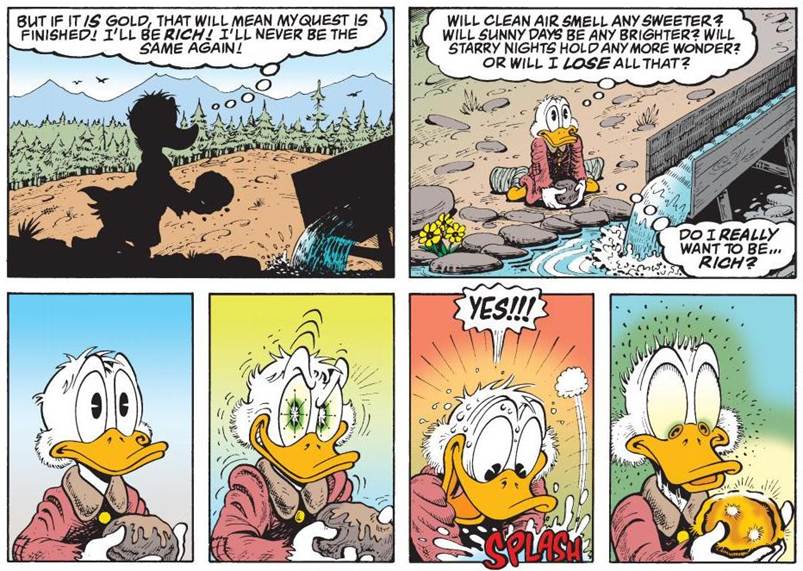

La storia è una vera e propria biografia di Paperon de’ Paperoni fino al 1947, l’anno della prima storia realizzata da Carl Barks. Narra della vita di Paperone dall’età di 10 anni, nel 1877 a Glasgow, dove il giovane papero pulisce le scarpe per sopravvivere. Le sue avventure lo portano a diventare un cowboy e cercatore d’oro nel Klondike (dove incontra il suo unico amore, Doretta Doremì), in Australia e in Africa, mentre costruisce la sua fortuna con fatica e sacrificio.

La saga è un vero e proprio racconto di formazione, profondo e anche malinconico, che mostra la trasformazione di Paperone: da giovane pieno di speranze a papero indurito dalla vita e ossessionato dal denaro, fino al suo ricongiungimento con la famiglia. L’opera vale a Don Rosa il prestigioso Eisner Award nel 1995, che equivale all’Oscar del fumetto.

Per alcuni La saga di Paperon de’ Paperoni è la “più grande fan fiction mai disegnata”, ma ovviamente è molto di più. Don Rosa getta luce su tutte le zone d’ombra delle storie di Carl Barks, dalle quali è quasi ossessionato. I riferimenti a Barks sono continui, uno tra tutti: in ogni tavola di apertura di ogni episodio della saga si nasconde la sigla D.U.C.K, che significa papero, ma è anche l’acronimo di “Dedicated to Uncle Carl by Keno”.

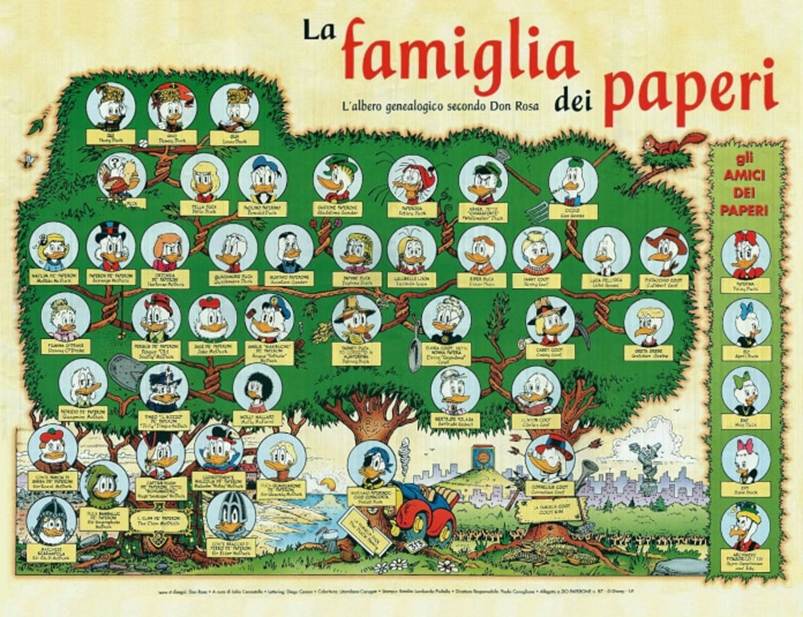

Don Rosa si spinge anche nel creare e disegnare l’Albero genealogico dei paperi, che rappresenta tutte le discendenze del mondo dei paperi Disney.

I più esperti lo chiamerebbero “worldbuilding”, ma Rosa ha semplicemente reso coerente e più profonda la storia di Paperon de’ Paperoni, con un segno e delle tavole subito riconoscibili dagli appassionati, frutto di una passione smisurata per questo mondo.

Oltre la Saga: altre storie memorabili

Don Rosa viene identificato, quasi “intrappolato” dalla saga da lui disegnata di Paperon de’ Paperoni, ma ovviamente ha lavorato anche a molto altro, sempre e comunque all’interno dell’universo Disney. È un autore che ha pubblicato nella sua carriera quasi 90 fumetti.

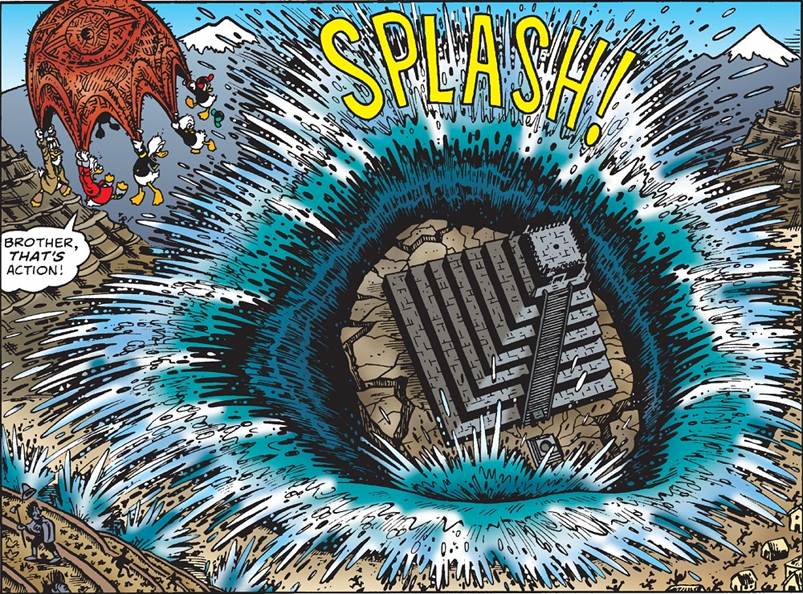

Uno di questi è, ad esempio Paperino e il ritorno a Testaquadra, nel 1988, commissionato da Gladstone Publishing: è il seguito di Paperino e il sentiero degli Incas di Barks. Per disegnare questa storia, Rosa prende spunto da un dipinto ad olio realizzato dal Maestro, ambientato in uno sperduto Paese delle Ande, dove c’è anche Zio Paperone, che è assente nel fumetto originale.

Ecco come lavora Don Rosa: prende delle opere anche “scollegate” di Barks, unendole per proseguire le sue storie, così da fornire un approfondimento maggiore alle vicende e ai personaggi.

In generale l’autore ottiene nella sua carriera molto più successo in Europa che negli Stati Uniti, grazie anche alle sue storie disegnate soprattutto negli anni ‘90. Da Zio Paperone e il ritorno a Xanadu del 1991 a Paperino e le carte perdute di Colombo del 1995, molte di queste storie sono seguiti di quelle di Barks, ma non solo.

Lo stile di Don Rosa: iper-dettaglio, umorismo e ricerca storica

Lo stile di Don Rosa è immediatamente riconoscibile: ogni sua tavola è un’esplosione di particolari. Ogni mattone, ogni venatura del legno, ogni singola moneta nel Deposito è disegnata con una cura quasi ossessiva. Questi dettagli non sono mai fini a sé stessi, ma servono a rendere il mondo dei Paperi reale e tangibile.

Un altro elemento fondamentale per la costruzione delle sue tavole è la “ricerca storica”. Don Rosa tratta le storie di Barks, infatti, come documenti storici. Prima di disegnare, passa settimane a studiare, assicurandosi che ogni evento, ogni data e ogni luogo menzionato da Barks trovi una collocazione logica e coerente.

Crea una vera e propria timeline della vita di Paperone, un documento privato che usa come bibbia per non contraddirsi mai. Per lui, Paperopoli non è un luogo di finzione, ma una città con una sua storia e una sua geografia, che lui si impegna a mappare con la precisione di un ingegnere.

Infine, l’umorismo. Le sue storie sono piene di gag visive e dialoghi brillanti, un umorismo slapstick che si sposa perfettamente con il tono epico delle sue avventure, creando un equilibrio perfetto tra commedia e dramma, sempre fedele allo spirito originale di Barks. Il suo storytelling ha un’impronta cinematografica, con un montaggio delle vignette e un uso dello spazio che creano un ritmo dinamico e avvincente.

L’eredità di Don Rosa

L’autore nella sua carriera non ha avuto un buon rapporto con Disney: dai ritardi sulle royalties a vere e proprie censure di alcuni suoi lavori (a causa di nuove politiche della multinazionale sull’inclusività), il rapporto è stato spesso complesso e frustrante per l’autore.

A causa di questo, oltre a importanti problemi agli occhi, l’autore ha deciso di ritirarsi nel 2013.

Nonostante il suo ritiro, comunque, l’eredità di Don Rosa è immensa e più viva che mai. Dimostra che i fumetti per ragazzi possono essere veicolo di storie epiche, complesse ed emozionanti. L’autore ha elevato il concetto di continuity e di ricerca a un livello mai visto prima nel fumetto Disney, influenzando intere generazioni di autori.

Grazie a lui, Paperon de’ Paperoni non è più solo il papero più ricco del mondo, ma un eroe tragico fatto di sogni, sacrifici, trionfi e rimpianti. Un personaggio che, grazie al suo biografo ufficiale, diventa immortale. Oggi, Don Rosa è praticamente una rockstar del fumetto, acclamato nelle convention di tutto il mondo, specialmente in Europa.

Disclaimer: tutte le immagini presenti nell’articolo appartengono ai legittimi proprietari e sono utilizzate a fini puramente divulgativi, per rendere omaggio ai grandi maestri dell’arte del fumetto e alle loro opere. Si invitano i lettori ad acquistare le opere citate e a fruirne secondo i modi e le forme previste dalla legge.