Riepilogo Contenuti

Il racconto della realtà può avvenire sotto diverse forme: il giornalismo utilizza la parola scritta, ma nel corso degli ultimi decenni è emerso un nuovo modo di presentare fatti di cronaca, romanzi di realtà o saggi storici: viene comunemente chiamato graphic journalism, oppure comics journalism in tutto il mondo.

Il graphic journalism è un genere che unisce il giornalismo investigativo, il fumetto d’autore e in alcuni casi il fotogioronalismo e il data journalism per una narrazione della realtà attraverso il disegno e le immagini. Questa ibridazione ha generato un linguaggio visivo immediato e più efficace nel comunicare informazioni, emozioni e atmosfere difficili da trasmettere con il solo testo scritto.

Il giornalismo illustrato ha anche il potere di immergere il lettore alla realtà raccontata, attraverso lo sguardo empatico di diversi autori che si sono succeduti nel corso del tempo, come ad esempio Joe Sacco, Gianluca Costantini o Emmanuel Guibert.

Cos’è il graphic journalism

Il graphic journalism è una forma di giornalismo che utilizza il fumetto e gli elementi grafici come strumento narrativo per raccontare storie reali. Può quindi mescolare interviste, ricerca sul campo e osservazione diretta con disegni in grado di sintetizzare qualsiasi situazione, per trasmettere emozioni in maniera più efficace e diretta.

Grazie a questa sua peculiarità, il graphic journalism viene impiegato largamente da autori di tutto il mondo per raccontare di conflitti, ingiustizie sociali, politica e crisi umanitarie, quindi può essere utilizzato anche come un potente strumento di sensibilizzazione.

A differenza del giornalismo fatto solo di parola scritta, quello disegnato spesso adotta una prospettiva soggettiva, quindi è importante l’interpretazione dell’autore sui fatti raccontati. Le opere si basano comunque su un certo rigore giornalistico, con storie basate su fatti reali e verificate da fonti affidabili.

Dalle origini alle storie dei giorni nostri

I precursori del graphic journalism includono gli incisori Currier e Ives, che hanno illustrato le battaglie della Guerra Civile Americana, oltre ai vignettisti politici come Thomas Nast. Storicamente, prima dell’avvento della fotografia, le illustrazioni degli eventi di cronaca, spesso incisioni, erano comunemente utilizzate da riviste come The Illustrated London News e Harper’s Magazine.

Si passa poi al 1920, quando il magazine politico New Masses invia vignettisti a coprire scioperi e battaglie sindacali, ma limitandosi a storie basate su vignette singole e non in sequenza. Durante gli anni ’30 e ’40, autori come Will Eisner e Milton Caniff sperimentavano con il linguaggio grafico per raccontare storie ispirate alla realtà.

A partire poi dagli anni ‘50, Harvey Kurtzman realizza lavori di graphic journalism per riviste come Esquire e TV Guide, mentre nel 1965 Robert Crumb pubblica Bulgaria: A Sketchbook Report per la rivista Help!, una panoramica ironica sulla Bulgaria socialista.

Uno dei primi autori a realizzare veri e propri reportage a fumetti è Leonard Rifas, con la serie Corporate Crime Comics (1977-1979). Il vero e proprio pioniere del graphic journalism per come lo conosciamo oggi è però Joe Sacco, che con il suo Palestina, pubblicato in origine tra il 1991 e il 1993, racconta le sue esperienze di viaggio tra la Cisgiordania e la striscia di Gaza agli inizi degli anni ’90.

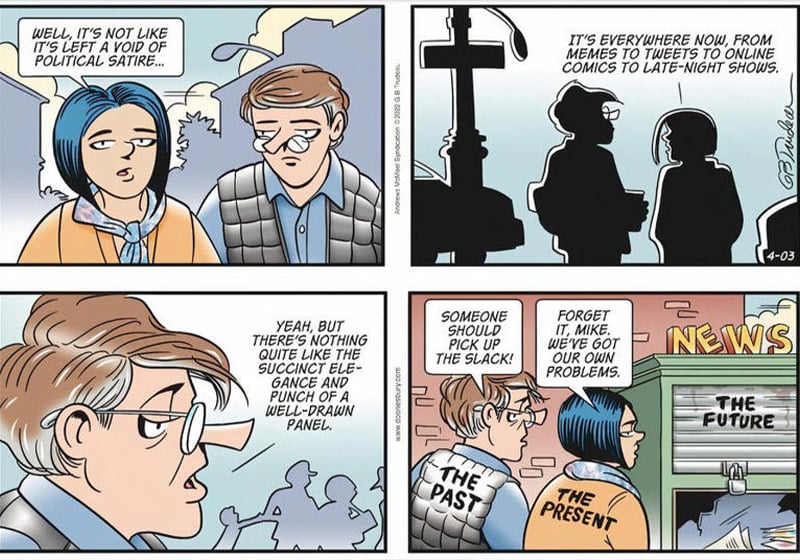

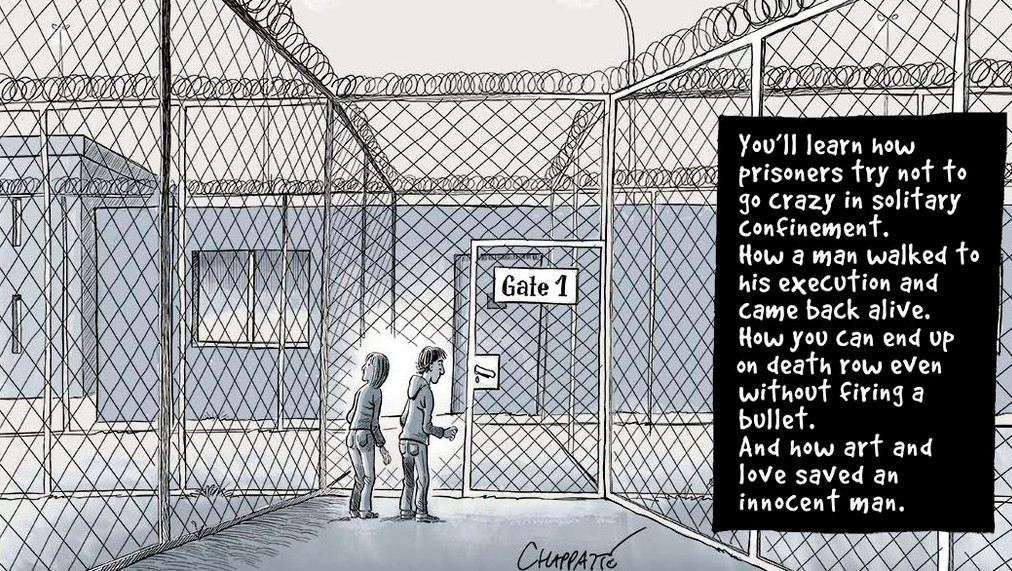

Nel corso del tempo molti altri fumettisti si sono cimentati in questo genere, da Bill Griffith ad Art Spiegelman. Nel 2016 il New York Times porta per la prima volta il graphic journalism in prima pagina con Inside Death Row di Patrick Chappatte e Anne-Frédérique Widmann, una serie in cinque parti sulla pena di morte negli Stati Uniti.

Nel 2002, il comitato del Premio Pulitzer, l’onorificenza più prestigiosa nel campo del giornalismo, cambia il nome del “Pulitzer Prize for Editorial Cartooning” (istituito nel 1922) in “Pulitzer Prize for Illustrated Reporting and Commentary”, a conferma di un vero riconoscimento del giornalismo a fumetti.

Le tecniche e i formati del giornalismo a fumetti

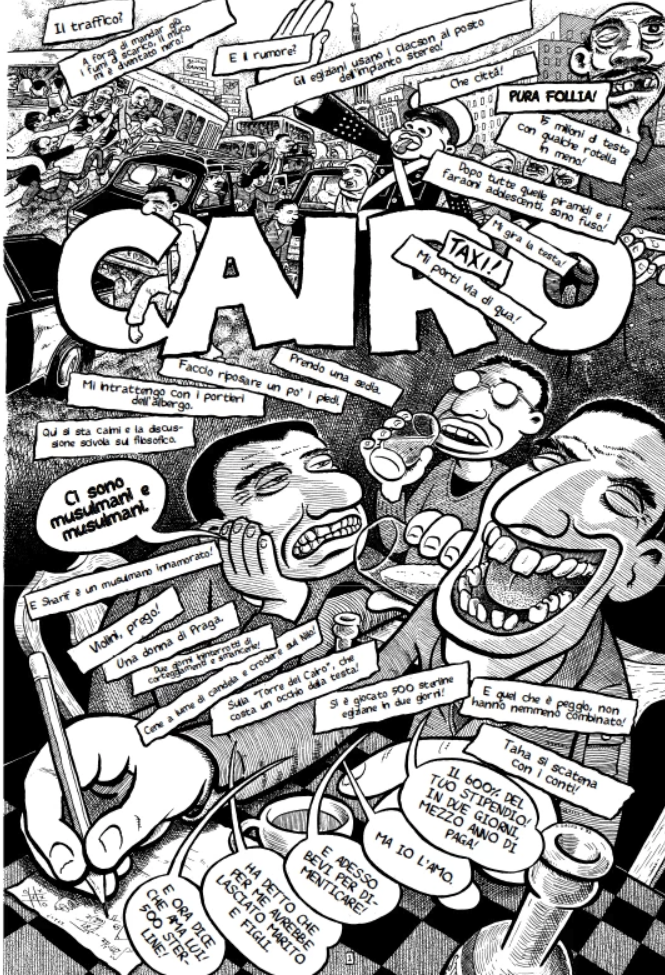

Solitamente nelle tavole illustrate gli autori di questo genere particolare non si limitano a supportare il testo, ma i disegni svolgono una funzione narrativa a sé stante. Ogni vignetta contribuisce a costruire un flusso visivo capace di guidare il lettore attraverso gli eventi.

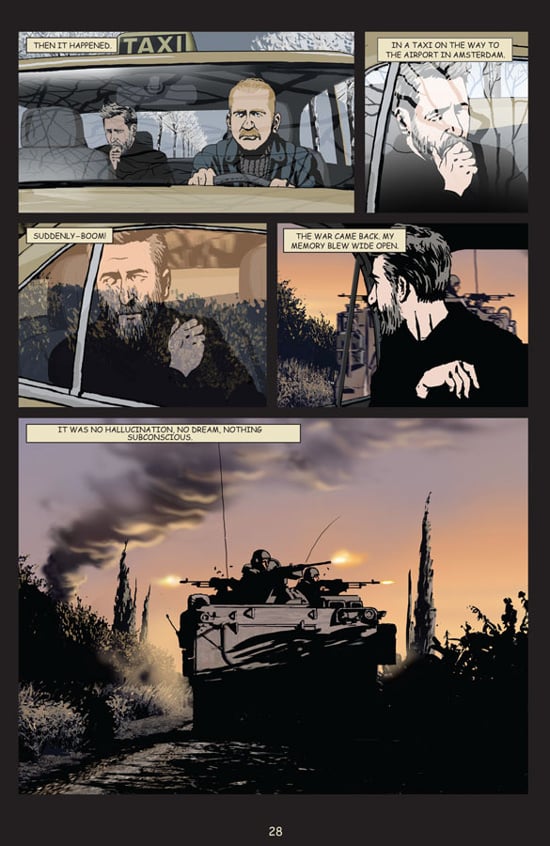

L’uso del bianco e nero o del colore ha un impatto significativo sul tono del racconto: il bianco e nero è spesso impiegato per conferire un senso di urgenza e durezza, come nelle opere di Joe Sacco, mentre il colore può servire a rendere più accessibili tematiche complesse, come accade in Valzer con Bashir di Ari Folman e David Polonsky.

Non solo disegni, perché alla base di queste storie ci sono fatti realmente accaduti: gli autori solitamente conducono ricerche approfondite, raccolgono testimonianze dirette e si recano nei luoghi degli eventi per realizzare schizzi dal vivo o scattare fotografie da cui trarre ispirazione per le illustrazioni.

Questo approccio garantisce l’accuratezza delle rappresentazioni, rendendo il fumetto uno strumento potente per il reportage.

Le interviste hanno un ruolo molto importante: spesso le parole dei testimoni vengono integrate direttamente nelle vignette, attraverso balloon o didascalie, senza filtri interpretativi, offrendo così una dimensione più autentica alla narrazione.

Il giornalismo a fumetti può assumere diversi formati, ognuno con le proprie caratteristiche, che definiscono l’incontro tra i generi del fumetto e del giornalismo:

- Vignetta come editoriale: la vignetta singola all’interno del genere graphic journalism può essere accostata a quello che nel giornalismo viene definito come “editoriale”, perché esprime la linea politica della testata su cui viene pubblicata. La vignetta come editoriale viene spesso pubblicata sui quotidiani, in Italia su Il Manifesto o La Repubblica, oppure in Francia su Le Monde. Esempi lampanti sono ad esempio Plantu, storico vignettista satirico di Le Monde e Sergio Staino, storico vignettista per il quotidiano L’Unità.

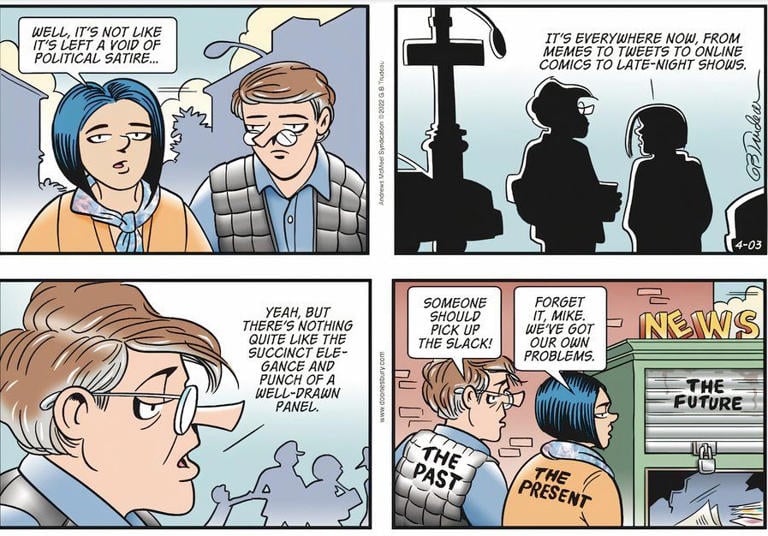

- Rubriche come strisce: un altro formato molto popolare su quotidiani e settimanali sono le strisce a fumetti, che possono essere accostate a quello che nel giornalismo viene chiamato “corsivo”, cioè un commento breve, tagliente e spesso polemico o ironico su fatti di realtà. L’esempio più famoso è la striscia Doonesbury di Garry B. Trudeau, ospitata su centinaia di testate statunitensi in oltre quarant’anni di pubblicazione.

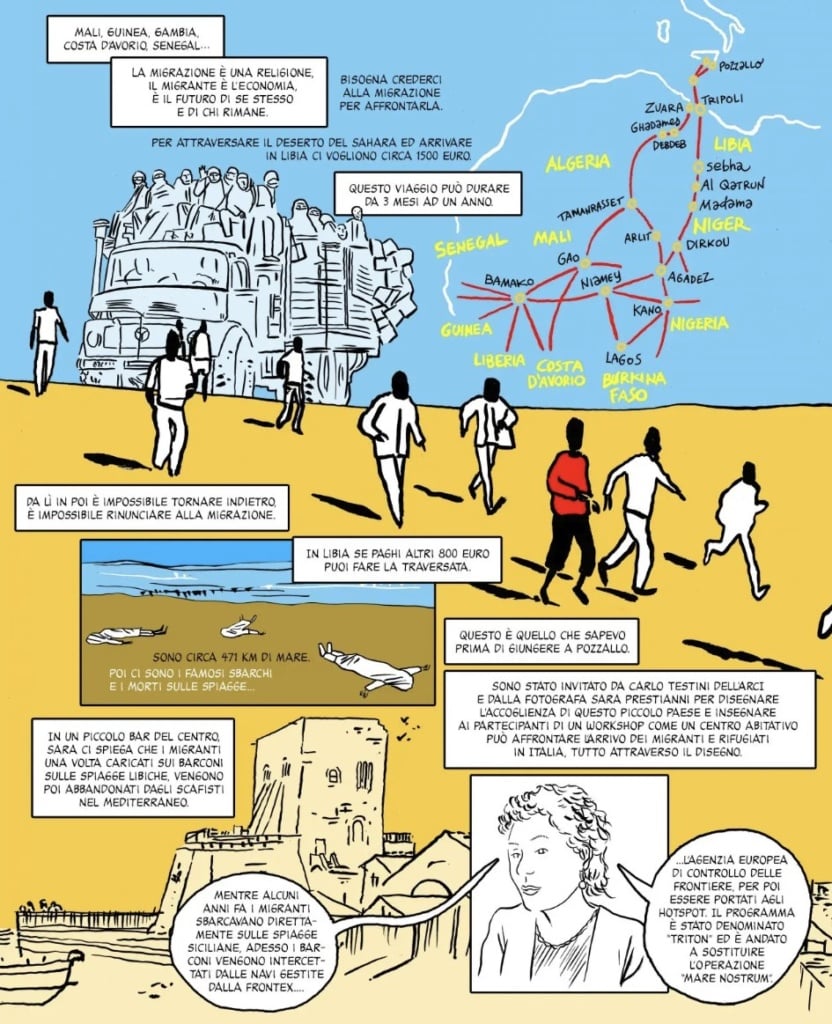

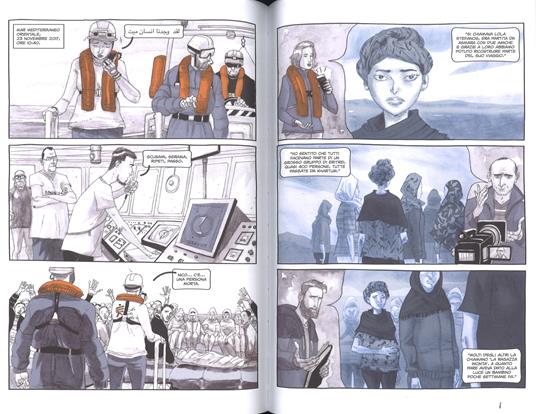

- Reportage a fumetti: si tratta di articoli o storie illustrate che compaiono solitamente su riviste come Internazionale, giornali, piattaforme online o in albi singoli distribuiti in libreria. Nel giornalismo vengono chiamati anche “features”, cioè “articoli più lunghi” o “approfondimenti”, cioè quegli articoli che vanno oltre la cronaca pura e semplice dei fatti. Oltre al più conosciuto Joe Sacco, un esempio recente di reportage a fumetti è Salvezza di Lelio Bonaccorso.

- Webcomic giornalistici: con l’avvento del digitale, molti autori hanno scelto di pubblicare storie brevi o serie a episodi direttamente su blog e social media, facilitando la diffusione delle informazioni in tempo reale. Diverse storie online vengono raccolte su siti web come Graphic News, specializzato proprio nella pubblicazione di giornalismo a fumetti digitale.

Quattro esempi di graphic journalism

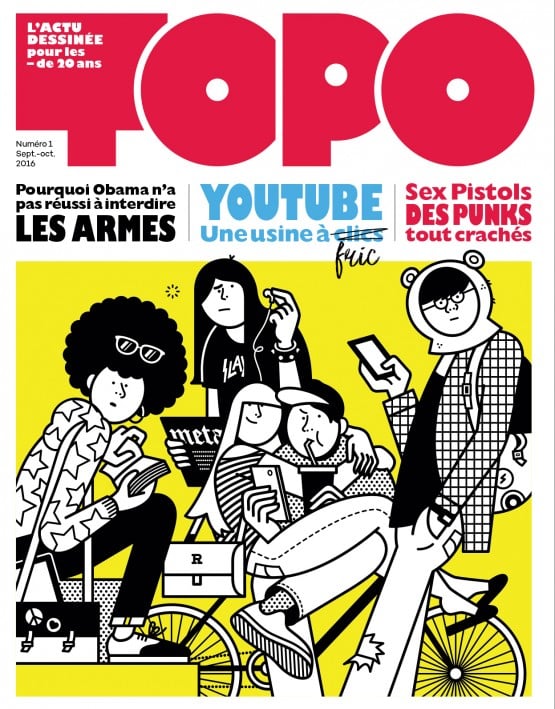

Fin dagli anni ’90 in poi, il graphic journalism si è evoluto enormemente grazie alla sua maggiore diffusione, con opere sempre più ambiziose e complesse. Si sono moltiplicate nel mondo riviste come l’Italiana Mamma!, più recentemente La Revue e Topo, che racconta il mondo ai più giovani.

Ci sono però alcune opere in particolari che ogni lettore di giornalismo a fumetti dovrebbe approfondire. Ecco alcune opere consigliate:

1 – Palestina di Joe Sacco

Per molti è stato il primo approccio con la lettura di un fumetto del genere. In effetti Palestina di Joe Sacco viene definito da tutti il vero e proprio capostipite del graphic journalism per come lo conosciamo oggi. L’autore racconta con il fumetto le sue esperienze di viaggio in Palestina tra il 1991 e il 1992: vive il luogo, parla con le persone, raccoglie informazioni e le riporta con disegni e parole in un unico grande racconto.

Si tratta di un vero e proprio reportage a fumetti, in cui l’autore diventa protagonista di una storia raccontata cronologicamente, con immagini anche crude e drammatiche, in uno stile che si avvicina molto al grottesco. Il tratto di Sacco è meticoloso e diventa un punto di riferimento per gli autori successivi.

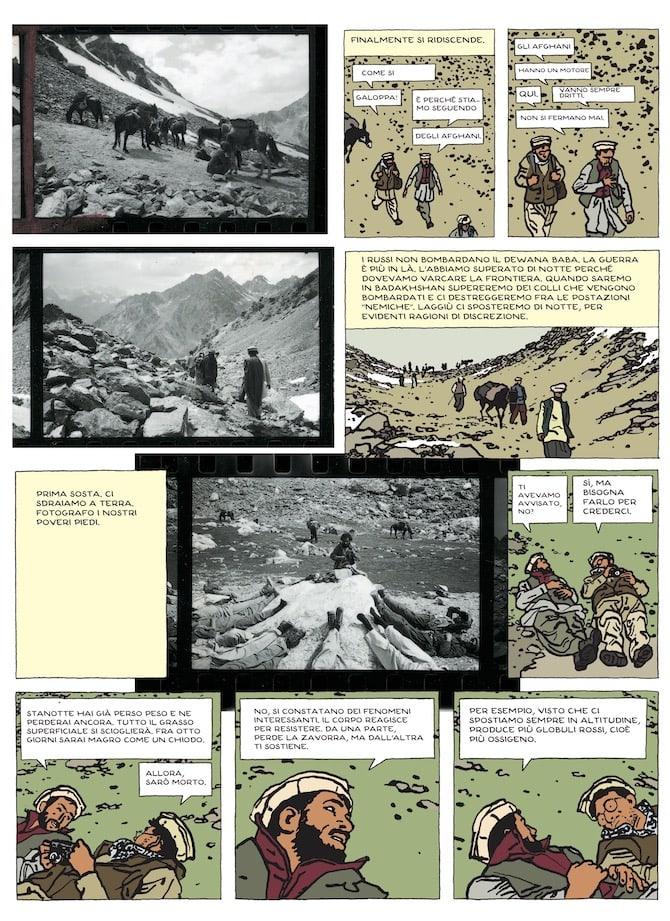

2 – Il Fotografo di Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre e Frédéric Lemercier

Questo è un esempio lampante in cui il fotogiornallismo entra in maniera dirompente nel graphic journalism. Il Fotografo è ormai un classico del genere: si tratta di un reportage molto toccante, che racconta il viaggio del fotoreporter Didier Lefèvre nell’Afghanistan dilaniato dalla guerra.

Lefèvre parte per l’Afghanistan nel 1986 con un gruppo di Medici Senza Frontiere, un luogo in quegli anni distrutto dalla guerra tra sovietici e mujaheddin. Scatta oltre quattromila fotografie, ma non sono solo queste a comporre l’opera. Diversi anni dopo, infatti, il fumettista Emmanuel Guibert, raccoglie le foto che hanno cambiato la vita al suo amico di infanzia Didier Lefèvre, creando un’opera unica che unisce fotografia e disegno.

3 – Rolling Blackouts di Sarah Glidden

Un’opera molto intensa e riflessiva che arricchisce ulteriormente il panorama del graphic journalism. In questo reportage a fumetti, la fumettista Sarah Glidden accompagna due amiche giornaliste, fondatrici di un’organizzazione non profit, in un viaggio attraverso Turchia, Iraq e Siria per indagare gli effetti della guerra in Iraq e la condizione dei rifugiati. Con loro c’è anche un ex marine, amico d’infanzia di Glidden, la cui presenza introduce punti di vista inaspettati e talvolta scomodi.

Attraverso acquerelli delicati e uno sguardo lucido e sensibile, Glidden documenta non solo le storie raccolte, da blogger iraniani a funzionari ONU, da rifugiati iracheni a tassisti locali, ma anche il dietro le quinte del lavoro giornalistico: come si costruisce una notizia, quali domande si pongono e quali filtri ne influenzano la narrazione. Rolling Blackouts è un’opera silenziosa ma potente, che interroga il ruolo del giornalismo nei conflitti e nel racconto della realtà.

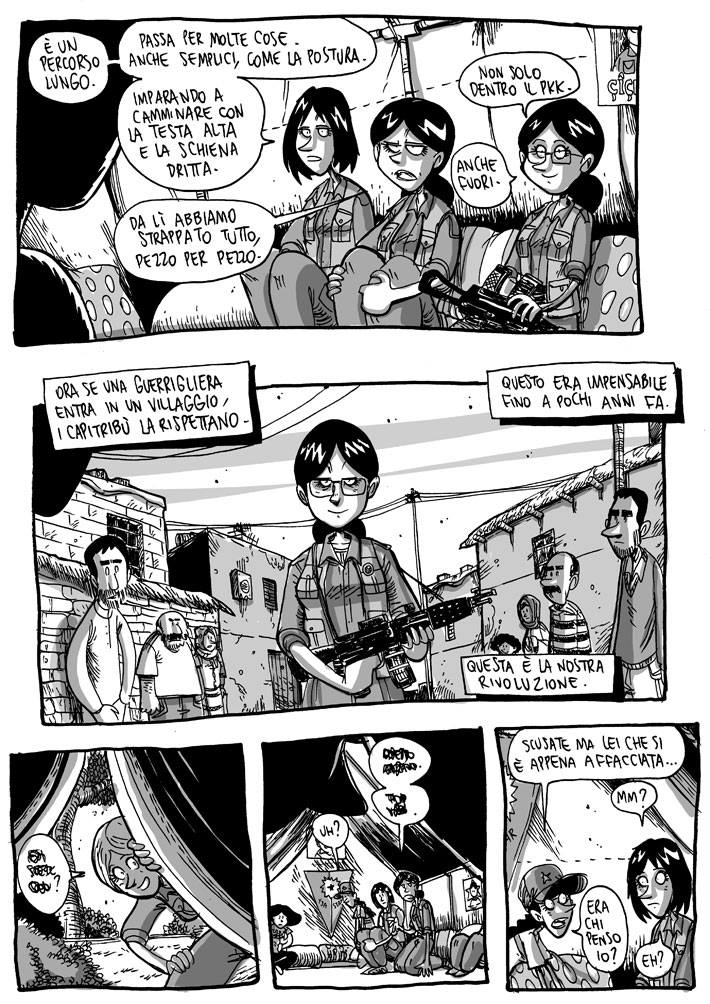

4. Kobane Calling di Zerocalcare

Kobane Calling di Zerocalcare è un reportage sul conflitto in Siria e sulla resistenza curda a Kobane: pur non essendo l’autore un giornalista, è possibile classificare l’opera all’interno del genere del graphic journalism. Racconta con un linguaggio diretto e sincero la sua esperienza in Medio Oriente. Il fumetto nasce da tre viaggi in Turchia, Iraq e Siria, durante i quali l’autore documenta la resistenza curda contro l’Isis, il ruolo ambiguo della Turchia e le contraddizioni dell’informazione occidentale.

Il risultato è un’opera che riesce a commuovere e far riflettere, dove le testimonianze raccolte sul campo si intrecciano a un profondo senso di responsabilità politica e umana.

Si conclude qui questo breve viaggio all’interno del mondo del graphic journalism, un genere ricchissimo di opere e che consigliamo vivamente di approfondire.